対応のポイント

-

聴覚障害は外見上分かりにくい障害であり、その人が抱えている困難も他の人からは気づかれにくい側面があります。

-

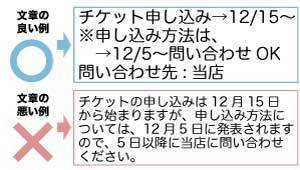

聴覚の活用による言葉の習得がしにくいことにより、聴覚障害者の国語力は様々であるため、筆談の場合は、相手の状況に合わせて行いましょう。

-

自らの声が聞こえないことから発音が不明瞭な方もいますが、分からないときは心情に配慮しながら聞き返しましょう。また、話をする際は、目や顔の表情等をしっかりと見て、十分に理解できたかどうか確認しましょう。

-

音声が全く聞こえない人や聞こえづらい人(難聴者)がいます。聞こえ方、聞こえづらさには、個人差が大きく、外見からでは判断できないので、必要な情報保障の方法について、本人に確認することが必要です。

情報保障ツールの紹介

手振り・身振り・筆談

- 手話が分からない場合でも、指さしや身振りを用いて伝えたいことを表現することでコミュニケーションがとりやすくなります。

- 筆談の際は、長い文章ではなく、簡潔に短い文を箇条書きにして伝えましょう。窓口で「耳マーク」(※1)や「筆談マーク」(※2)を表示して、聴覚障害者に援助をすることや筆談対応可能であることを示すと親切です。筆談器という磁気式ボードもあります。

※1 参考:

一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

※2 参考:

一般財団法人 全日本ろうあ連盟

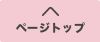

手話

- 手話は、目で見てわかる方法で話ができる「見ることば」です。

- 手話は、ただ手を動かすだけではなく、表情も用いて、動きの大小、スピード、位置関係などにより豊かな表現をします。日本語(音声言語)とは異なる独自の文法を持つ言語です。日本語音声言語を手や指、表情によって表現する方法もあります。 (日本語)山と海のどちらに行きたいですか?

- 窓口で「耳マーク」(※1)や「手話マーク」(※2)を表示して、聴覚障害者に援助をすることや手話対応可能であることを示すと親切です。

- 東京都手話言語条例について

(手話)山/海/行き・たい/どちら(問いかけの表情)

※1 参考:

一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

※2 参考:

一般財団法人 全日本ろうあ連盟

手話通訳派遣

- 手話により聴覚障害者等とその他の人の意思疎通を仲介することを「手話通訳」といいます。

- 手話通訳に必要な知識や技術等を習得し、地域において手話通訳活動を行う人を「手話通訳者」といいます。

- 都内各区市町村では、お住まいの聴覚障害者に対し、手話通訳者を派遣する事業を行っています。

- 事業者等がイベントなどを行う際は、聴覚障害者への情報保障のために、手話通訳者を派遣する会社に派遣を依頼することができます

参考: 東京手話通訳等派遣センター

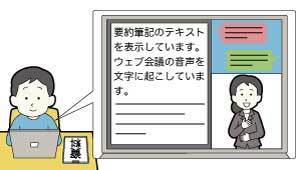

要約筆記

- 話の意図をつかんで要約し、手書き・パソコンにて文字におこし、聴覚障害者に伝える方法です。

- 大会場などで、音声に合わせて内容を要約した文字をスクリーンに投影する「全体投影」と、聴覚障害者の隣に座り、音声を文字にして伝える「ノートテイク」の2つの手法があります。

- 都内各区市町村では、お住まいの聴覚障害者に対し、要約筆記者を派遣する事業を行っています。

- 事業者等がイベントなどを行う際は、聴覚障害者への情報保障のために、要約筆記者を派遣する会社に派遣を依頼することができます。

参考:東京手話通訳等派遣センター、イラスト出典:同左

電話リレーサービス

- 聴覚や発話に困難のある人(以下、きこえない人)ときこえる人(聴覚障害者等以外の人)とを、通訳オペレータが「手話」または「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につなぐサービスです。(きこえない人は事前に利用登録が必要です。)

- 令和2年6月、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)」が制定(同年12月1日施行)され、公共インフラとしての電話リレーサービスが制度化されました。緊急通報、仕事の相手先との連絡、病院の予約、家族や友人との会話など広く利用できます。

総務大臣指定 電話リレーサービス提供機関:一般財団法人日本財団電話リレーサービス、画像提供:同左

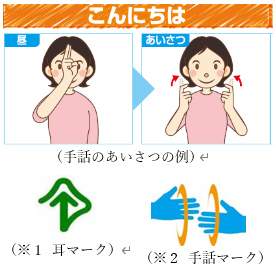

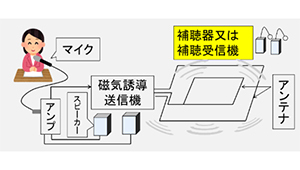

ヒアリングループ(磁気ループ)

- ヒアリングループとは、補聴器や人工内耳を使っている中途失聴難聴者向けの設備で、補聴器や人工内耳の音質が良くなる設備です。

- 建設施工時にワイヤーを付ける「常設型」と、持ち運び可能なアンプ・ワイヤーを設置する「移動型」があります。

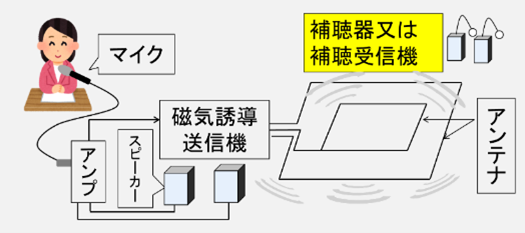

コミュニケーション(支援)ボード

- 文字やイラストが載っているボードで、文字盤やイラストを指さしてコミュニケーションをすることで、障害者の意思や要望を確認することができます。

参考:東京都障害者IT地域支援センター

、

画像出典:公益財団法人 明治安田こころの健康財団

災害時バンダナ

- 災害時に身に着けることで、必要な支援や情報保障を受けやすくすることができます。

- 様々な自治体などで作成されており、聴覚障害者に限らず、支援が必要な障害者が着用できるバンダナが提供されています。

画像出典:国分寺市

情報保障の具体例

日常生活

- 筆談をする際、要点をまとめて行う。

- 必要に応じて、図やイラストのコミュニケ―ションボードなど言葉以外の情報も用いて、視覚的に情報が入手できるようにする。

- 学校で、授業を聞くこととノートを書くことの両立が難しい難聴者に対し、黒板の撮影を認める。

- 窓口で、耳マークや筆談マークで筆談対応可能であることを表示し、筆談器や、定型的なやり取りをまとめたコミュニケーションボードなど、音声以外の方法で対応する。

- 透明マスクやフェイスシールド、透明アクリル板等を活用して、口の動きが見えるようゆっくり、はっきりと伝える。

会議・イベント

- 申込み受付の際に、必要な配慮を確認し、手話通訳等派遣センター等に連絡し、手話通訳者や要約筆記者の手配をする。

- その際、手話通訳者の立ち位置や照明の加減等も配慮する。

- 聴力を補うためのヒアリングループ(磁気ループ)を設置する。

- オンライン会議で、本人の希望を確認の上、資料を事前に送付したり、画面共有機能で資料を出す。

- 要約筆記の利用や、チャット機能の活用を行い、情報保障する

- 会議で、難聴者への情報保障として、複数の発言が交錯しないように一人ずつ発言する。発言前には、視覚的に分かりやすいよう、挙手してから名乗るようにする。

文書・HP 作成

- ホームページに掲載する動画について、字幕を追加する。

災害時

- 掲示板やホワイトボードなどを用いて、アナウンス内容を視覚化してお知らせする。

- 公的機関などで配布されている「災害時バンダナ」などにより、非常時に着用し、情報入手がしやすいようにする。