対応のポイント

-

様々な見え方があり、視覚的な情報を全く得られない又はほとんど得られない人(全盲)と、文字の拡大や視覚補助具等を使用し保有する視力を活用できる人(弱視)がいます。

-

文字の読み取りは、点字に加え、画面上の文字情報を音声で読み上げるソフトを用いてパソコンで行うこともあります(視覚障害者全てが、点字の読み書きができるとは限りません)。

-

視力をある程度活用できる人の場合は、ルーペなどの補助具を使用したり文字を拡大したり近づいて見るなどの工夫をして情報を得ています。最近ではスマートフォンのズーム機能を活用している人もいます。

- 見え方、見えづらさには、個人差が大きく、外見からでは判断できないので、必要な情報保障の方法について、本人に確認することが必要です。

情報保障ツールの紹介

拡大文字

-

拡大文字は、文字やイラストを拡大して見やすくしたものです。「拡大文字版」の印刷物としてデータ提供します。

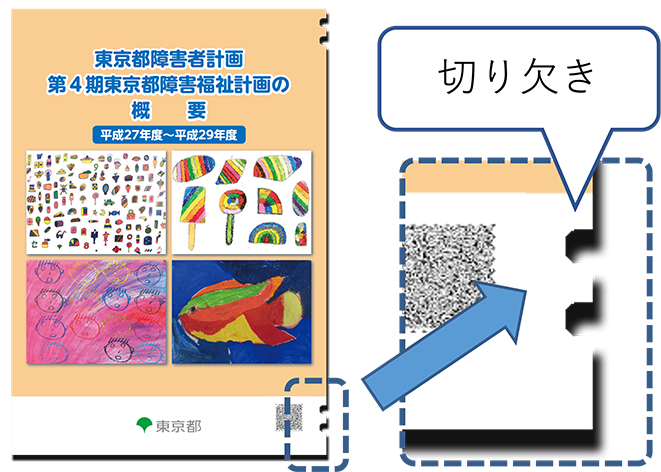

音声コード

-

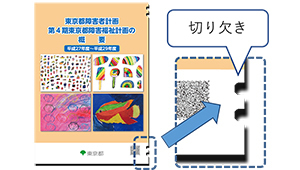

QRコードと同じ印刷物上の切手大の二次元コードで、活字文字読み上げ装置やアプリなどで読み取ると、文書を音声に変換して読み上げます。

- 音声コードを添付した印刷物には必ず切り欠きを入れることが必要です。

テキストデータ

- テキストデータは、データの文字やイラストをテキスト形式で作成する方法で、パソコン、タブレット、スマートフォン等の電子機器の音声読み上げ機能(スクリーンリーダー)を使って内容を把握できます。

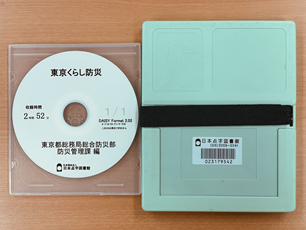

デイジー

- デイジーは、デイジー(DAISY)という音声媒体にデータを変換する方法です。専用の再生機や専用ソフトをインストールしたパソコン、タブレット、スマートフォン等の電子機器によってディスクを再生し、内容を把握します。

画像出典:日本点字図書館

点字

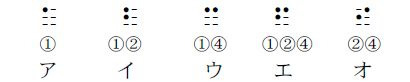

- 点字は、指で読む文字です。たて3点、横2点の6点を1マスとして、五十音や数字、アルファベットなどを表します。パソコン等で作成したデータは点字プリンターなどで点字化することができます。

画像出典・参考:日本点字委員会HP

情報保障の具体例

日常生活

-

お店等でレイアウトやルールの変更などについて、口頭や店内放送等にて説明する。

アクリル板の場所などを口頭で伝えたり、必要に応じて触ってもらう。

- 事前にホームページ等で周知する。困っていることを相談できる窓口を設置する。

- 本人の希望を踏まえ、職員が代読・代筆をする。その際、個人情報の守秘義務に留意する。

-

通信販売等で、注文内容を音声読み上げソフトで確認できるように、テキスト形式で文書作成してメール送付する。

- 学校で、通常のテスト問題では読みづらい弱視の人に対し、拡大鏡などの補助具の使用を認める。

- 音声読み上げ機能のあるパソコン等の使用を認める。

- 必要に応じて試験時間の延長を認める。

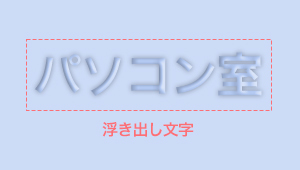

- 学校で、教室の用途が分かるように、各教室のドアのところに点字ラベルや浮き出し文字で教室名や教室番号を表記する。

会議・イベント

- 資料確認に時間を要することに配慮して、事前に資料をメール送付する。その際、音声読み上げソフト等で読めるようテキストデータ形式などで送付する。

- 客席が遠いと見えにくい人に対して、申出に応じてスクリーンがよく見える席を確保し案内する。

- 発言は1人ずつ、ゆっくりはっきり行う。

- 発言者がわかるよう最初に名乗る。

- 発言者とスピーカーの位置が異なる場合など、発言者の位置等を案内する。

文書・HP 作成

- 説明文書や封筒について、点字版、拡大文字版、デイジー版、音声コード化など、本人の希望の方法で情報提供を行う。

- 画像等を張り付ける場合は、説明用の代替テキストを付ける。

- 誰にとっても利用しやすいホームページとなるよう、ウェブアクセシビリティのJIS 規格「高齢者・障害者等配慮設計指針- 情報通信における機器,ソ フトウェア及びサービス- 第3部:ウェブコンテンツ(JIS X 8341-3)」を参照し、レイアウト等を行う。

-

ユニバーサルデザインフォントを用いたり、カラーユニバーサルデザインに配慮する。

- ユーザーが文字を拡大したり、背景色を変更できる設定にする。