対応のポイント

- 視覚と聴覚の重複障害者を「盲ろう」と呼んでいます。障害の状態や程度等によって、コミュニケーション手段は一人ひとり異なります。

-

障害の状態や程度に応じ視覚障害者や聴覚障害者と同じ対応が可能な場合もありますが、同じ対応が困難な場合は、手書き文字や触手話、指点字などの代替するコミュニケーション方法への配慮が必要です。移動する際にも配慮する必要があります。

文字の読み取りは、点字に加え、画面上の文字情報を音声で読み上げるソフトを用いてパソコンで行うこともあります(視覚障害者全てが、点字の読み書きができるとは限りません)。

- 言葉の通訳に加えて、視覚的・聴覚的情報についても意識的に伝えるようにしましょう。

- 必要な情報保障の方法は、その都度、本人に確認して対応するようにしましょう。

情報保障ツールの紹介

手書き文字

-

手のひらに、指先等でひらがなやカタカナ、漢字等を書いて言葉を伝えることです。

-

盲ろう者の指をとり、机や手のひらの上に一字ずつ書いていくという方法もあります。

-

多くの盲ろう者は手書き文字によるコミュニケーションをとることができます。

画像出典: 東京盲ろう者友の会

触手話

-

話し手が手話を表し、盲ろう者がその手に触れて伝える方法です。

-

この方法が難しい盲ろう者の場合、話し手が盲ろう者の手指を持って、手話の単語に形作っていく方法もあります。

画像出典: 東京盲ろう者友の会

点字筆記

-

点字は、指で読む文字です。たて3点、横2点の6点を1マスとして、五十音や数字、アルファベットなどを表します。パソコン等で作成したデータは点字プリンターなどで点字化することができます。

-

点字の触読が可能な盲ろう者は、点字を読みとることでコミュニケーションをとることがあります。

-

速記用点字タイプライターで打ち出したり、コンピュータと接続した点字ディスプレイに出力する方法などがあります。

拡大文字

-

拡大文字は、文字やイラストを拡大して見やすくしたものです。「拡大文字版」の印刷物としてデータ提供します。

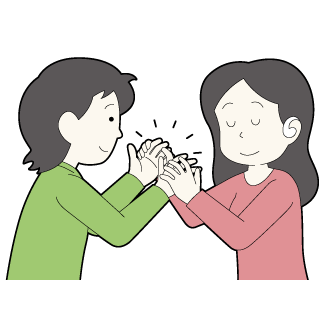

盲ろう者向け通訳・介助者派遣

- 盲ろう者に対してコミュニケーションや情報入手に関する支援をしつつ、自由に外出できるように移動介助を提供する人を「通訳・介助者」といいます。

- 通訳・介助者はその場にいる人たちの会話の内容だけでなく、話し手や周囲の状況など言葉以外の情報も提供します。

- 都では、都内にお住まいの盲ろう者に対し、通訳・介助者を派遣する事業を行っています。

- 買い物や通院、スポーツ、イベント参加など様々な場面で通訳・介助者の派遣を利用できます。

画像出典: 東京盲ろう者友の会

手話通訳派遣

-

手話により聴覚障害者等とその他の人の意思疎通を仲介することを「手話通訳」といいます。

-

手話通訳に必要な知識や技術等を習得し、地域において手話通訳活動を行う人を「手話通訳者」といいます。

-

都内各区市町村では、お住まいの聴覚障害者に対し、手話通訳者を派遣する事業を行っています。

-

事業者等がイベントなどを行う際は、聴覚障害者への情報保障のために、手話通訳者を派遣する会社に派遣を依頼することができます。

要約筆記

-

話の意図をつかんで要約し、手書き・パソコンにて文字におこし、聴覚障害者に伝える方法です。

-

大会場などで、音声に合わせて内容を要約した文字をスクリーンに投影する「全体投影」と、聴覚障害者の隣に座り、音声を文字にして伝える「ノートテイク」の2つの手法があります。

-

都内各区市町村では、お住まいの聴覚障害者に対し、要約筆記者を派遣する事業を行っています。

-

事業者等がイベントなどを行う際は、聴覚障害者への情報保障のために、要約筆記者を派遣する会社に派遣を依頼することができます。

参考・画像出典:東京手話通訳等派遣センター

情報保障の具体例

日常生活

- 飲食店で、空席状況について、店員がそばに行き、手のひらに「○」(空席がある)か「×」(空席がない)かを手書き文字でお知らせする。

- 空席がある場合には、店員がそこまで案内する。

- 受付窓口などで、名前を呼ばれたり番号を電光掲示板に表示された際に、本人のそばまで行って直接合図して誘導する。

- 学校で、試験(面接、小論文)の際に、通訳・介助者の派遣を利用したいとの本人からの申し出に応じ、派遣を可能とし、事前に関係者(面接官、盲ろう者、通訳・介助者)で面接方法や会場レイアウトなどについて打合せを行ってから実施する。

-

また、時間延長やパソコン使用許可などの配慮を行う。

会議・イベント

- 本人の希望を確認の上、資料を事前送付するとともに、資料概要を点字化して会議で配付する。議事進行において、適時休憩を入れる。

-

弱視のため舞台上のスクリーンの文字を読み取りづらいとの本人からの相談を受け、本人のパソコンと要約筆記者のパソコンをつなぎ、手元のモニターに要約筆記が表示されるようにする。

-

会議で通訳・介助者による指点字通訳を受けているが、通訳を受けている間は手がふさがってしまい、自分で記録することができないとの本人から相談を受け、通訳・介助者とは別に記録担当者を配置する。

- イベントで、手話通訳者が配置されているが、弱視のため手話が読めないとの本人からの申し出に応じ、手話通訳者のすぐ前に座れるようにする。

文書作成・HP 作成

-

本人の希望を確認の上、必要に応じて資料の点字版や拡大文字版を作成したり、電子データをメールで送付する。

- ホームページからメールフォームに入力する方法では、使うことができないとの本人からの申し出を受け、問い合わせをメールでも受け付ける。