対応のポイント

-

考える・理解する・読む・書く・計算する・話す等が難しい人、見通しが立たないと不安になる人、感覚刺激に敏感な人、ストレスや環境の変化に弱い人など、一人ひとり状況は様々です。

-

ゆっくり、丁寧に、分かりやすく話すとともに、視覚的な情報が有効か、聴覚的な情報が有効か探りつつ、本人に合った情報提供が行われるよう配慮しましょう。

-

感覚過敏がある場合は、音や肌触り、室温、明るさなど感覚面の調整を行う配慮が必要な場合があります。

-

本人が不安に感じている様子の場合は、まずは落ち着いてもらうことが第一です。本人の様子を見ながら、適宜休憩を入れましょう。また、本人の返答や返事をじっくり待ち、焦らないで話ができるようにしましょう。

- 必要な情報保障の方法は、その都度、本人に確認して対応するようにしましょう。

情報保障ツールの紹介

ルビ版、分かりやすい版の作成

-

「ルビ版」は、漢字にひらがなのルビを振って、漢字がわからない方も読めるようにした資料を指します。

-

「分かりやすい版」は、図やイラストを使用したり、簡単な言葉に書き換えることで、分かりやすくした資料を指します。

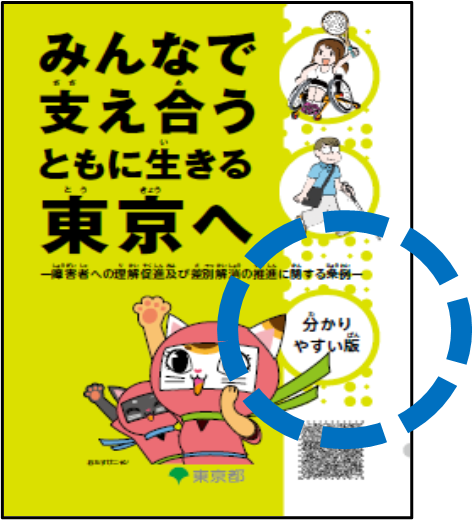

コミュニケーション(支援)ボード

-

文字やイラストが載っているボードで、文字盤やイラストを指さしてコミュニケーションをすることで、障害者の意思や要望を確認することができます。

参考:東京都障害者IT地域支援センター

、

画像出典:明治安田こころの健康財団

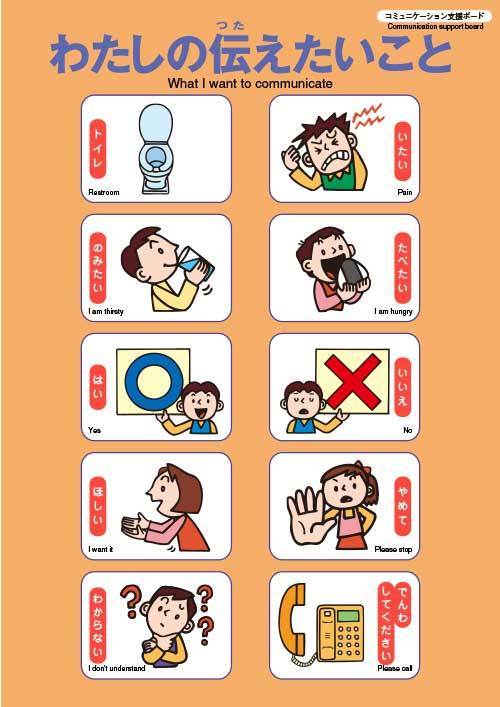

イエローカード

-

会議で用いるカードルールの1つで、「ちょっと待って、もう少しゆっくり分かりやすく」を意味します。レッドカード(パーの手の絵、「ストップしてください」の意)、ブルーカード(指がグッドサイン、「同意します、分かります」の意)のカードもあります。

-

国際的な知的障害者団体等で使われはじめ、日本では、平成21年、障害者権利条約の締結に向けての会議で初めて導入されました。

情報保障の具体例

日常生活

-

説明する際に、身振り手振りを交えて、コミュニケーションボードなどを用いて内容を伝える。

-

一度に多くの情報が入ると混乱する場合があることに配慮し、伝える情報は紙に書くなどして整理して、ゆっくり具体的に伝える。

-

学校で、聴覚過敏がある生徒に対し、イヤーマフの使用を認める。説明する際に、大声で話さずホワイトボードで内容を伝える。

-

説明をするにあたり、適宜休憩ができるよう、カームダウンエリアやクールダウンエリアを用意する。

- 事前に話し合う場を設け、分かりやすく補足説明を行い、意見を聞く。

-

会議の非公開情報がきちんと守られることを前提に、理解を援助する者の同席を認める。

- 「イエローカード」を用意して、会議の進行が分からなくなった際に、必要に応じてストップできるようにする。

文書作成・HP 作成

-

書類作成おいて、記入例を作成し、どこに、何を記載すればよいのか分かりやすくする。

- 漢字に、ひらがなのルビを振った資料や、図やイラストを使用した資料、分かりやすい版の資料を作成する。

-

耳からの情報だと文書内容を理解しやすい人に対し、本人の希望を確認の上、電子データを事前に送付し、音声読み上げソフトで聞くことができるようにする。

-

飲食店で、メニューに写真も載せるとともに、店員が分かりやすく説明する。

災害時

- 学校で、予定外のことなどで不安やパニックになる場合がある人に対し、避難場所や避難時の注意点などを分かりやすく伝える掲示をする。

-

学校内の避難経路は分かりやすいように、生徒の目線の位置に目印を設置し、避難訓練の際も活用し、避難の仕方を経験することで、本人の不安を和らげる。