ITとデザインの会社で、

理想のデイサービスをつくる。

シグニフィは、ITとデザインの会社としてスタートした。

エンジニアやクリエイターが集まり、依頼を受けて“つくる”ことを続けてきた。

しかし髙田さんは、ある時から考えるようになった。自分たちの専門性を、誰かの案件ではなく“自分たちの事業”で発揮できる場をつくれないかと。

「エンジニアもデザイナーも、受ける側としての仕事が多かった。納品したら発注先との関係が終わる。その先がない。それなら自分たちで事業をつくって、彼らの能力を発揮してもらうしかないと考えたんです」

そのタイミングで、介護業界で働く学生時代の親友から相談が来た。

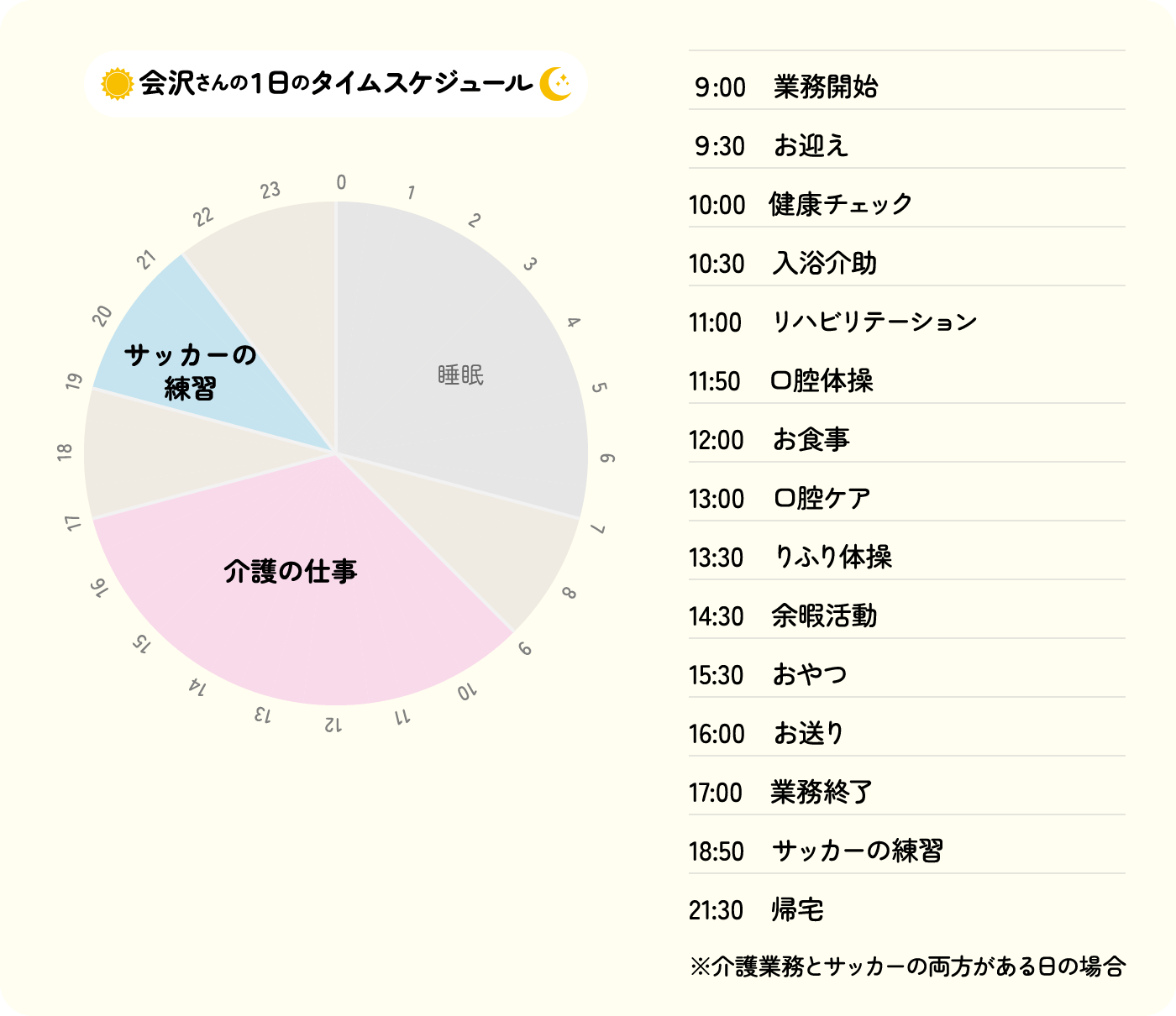

「理想のデイサービスをつくりたい」 ―― 執行役員・芹沢氏との出会いが、介護事業の入口になった。

最初は事業の一つとして始めた。だが、現場に触れるほど、介護は単なる事業領域ではなく、社会の構造に直結するテーマになっていった。

「介護って、毎日“ありがとう”があるんですよね。連続して毎日、充実感を感じられる。すごくいい環境だなってやりながら思いました」

ITとデザインで培った“ソリューション=問題解決の姿勢”を、介護の現場に持ち込む。そして、もう一つ。髙田さんが価値だと考えたものがある。

それが「夢を追う人を、仕事が支える」という発想だった。