株式会社ケアメイト

介護WITH役者

役者として舞台やイベントなどで活躍しながら、<株式会社ケアメイト港訪問介護事業所>のヘルパーとしても働いている亀井次郎さん。実は、“介護WITH役者”を20年以上続けるベテランで、役者仲間や介護の利用者、同僚から厚い信頼を寄せられています。

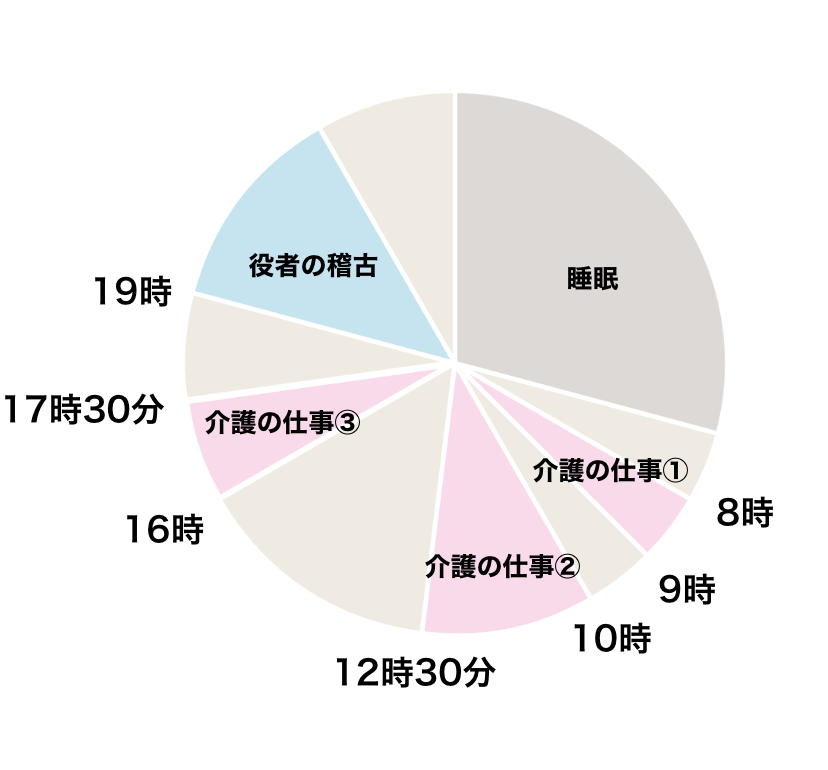

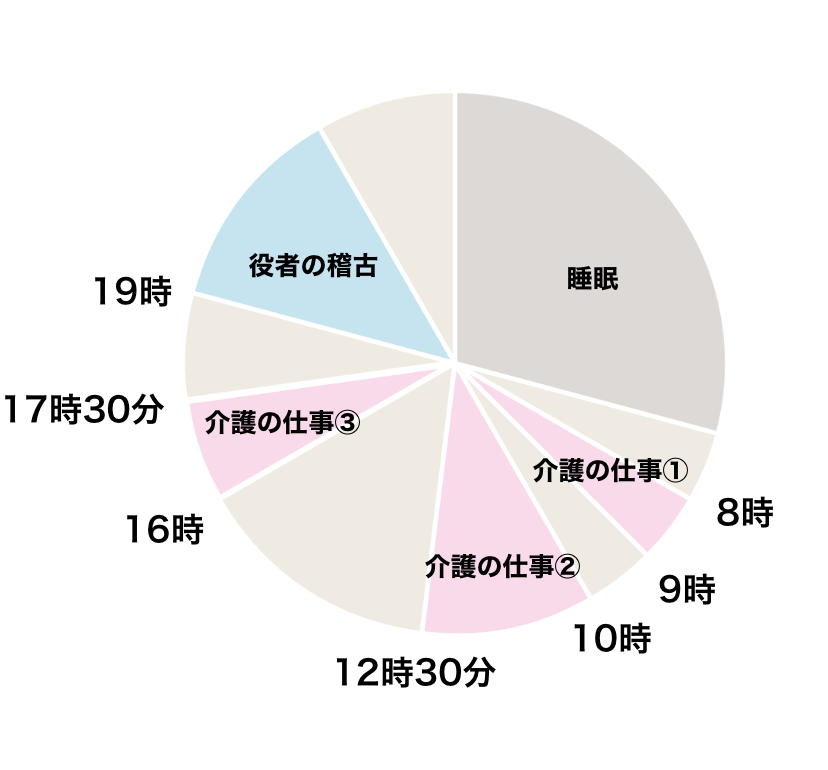

1日のタイムスケジュール

-

8:00

介護の仕事① 勤務開始

-

9:00

勤務終了

-

10:00

介護の仕事② 勤務開始

-

12:30

勤務終了

-

16:00

介護の仕事③ 勤務開始

-

19:00

役者の稽古

大学進学で上京したのをきっかけに、演劇の道へ

「人前でしゃべる仕事がしたいと思ったんです」

そう話すのは、介護の仕事と役者の仕事を20年以上にわたり両立させてきた亀井次郎さん。二つの仕事には共通点があり、どちらも続けているからこそ成長できていると言います。

亀井さんが演劇を始めたのは大学生のとき。そのきっかけについて聞くと、「たぶん反抗期」と笑いました。生まれ育ったのは熊本県。大学進学で東京に出るにあたって父親を説得するときに、父親には手が届かないことをやりたいと言えば説得できるのではと考えました。そこで、父親が一番苦手なこと“人前でしゃべること”をやりたいからと伝え、半ば無理やり説得して上京します。

亀井さん

そういう理由で東京に出てきたので、やらざるを得ない(笑)。それで役者の門を叩きました

人づてで仕事をもらったり、小さな劇場に企画を持ち込んだりして、役者としての経験を重ねていきました。

ボランティア活動で高齢者とのふれあいを経験

同じ頃、亀井さんはボランティアでデイサービスに通い始めます。ボランティア活動をすると大学の単位が取得できる制度があったからです。

亀井さん

おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に体操したり歌を歌ったり、お手洗いやお風呂に連れて行ったり、お昼になったら一緒にご飯を食べたりして。学生でお金もなかったので、ご飯が食べられて夏の暑い日もエアコンがあるのが嬉しくて、毎日通っていました(笑)

そう笑う亀井さんですが、デイサービスで高齢者の方とふれあうこと自体も楽しみだったようです。

亀井さん

熊本の実家には祖母がいて、在宅で介護をしていました。夜中にトイレに連れて行ったりすることが日常的にあったので、デイサービスでのボランティアで高齢者の方と接することに何の抵抗もなかったです。孫のように扱ってもらって、おばあちゃんちに遊びに行っている感じで『また明日!』みたいな

人と関わること、しゃべることが好きという亀井さん

人と関わること、しゃべることが好きという亀井さん

人生最期の『ありがとう』『お疲れさま』に携わる仕事

亀井さんが、現在の訪問介護の仕事に就くことになったのも、そのデイサービスがきっかけでした。大学卒業後、役者の仕事を続けながら、悩んでいた時期のことです。

亀井さん

舞台の仕事があるので定職に就けるわけでもなく、稽古が入るとバイトもできない。ちょっと揺らいでいた時期に、入り浸っていたデイサービスの看護師さんに今の会社を紹介していただいたんです

ところが当時、訪問介護の現場では、男性ヘルパーの需要はほとんどありませんでした。ヘルパー2級の資格も取得しましたが、「男性なら結構です」と断られることが続きます。数か月経っても、担当は週に1回2時間程度。とてもじゃないけれど食べていけない、訪問介護の仕事はもう辞めようと思って会社に行ったときに、ちょうどある新規の依頼が入りました。

亀井さん

脳梗塞を経験したてんかんのある男性で、身長180㎝後半の方。奥さんは小柄で、女性では介護が難しいとのことで、そこにたまたま居合わせた私が行くことになったんです。そうしたら、『力があるし、抱えてくれるし、男の人がいてくれてよかった!』と言っていただいて、私が担当することになりました。これで生活していける! もう少し介護の仕事にとどまってみようとなって。それで、今に至ります

訪問介護の仕事は、あらゆる日常生活のサポート。食事やトイレの介助、調理や洗濯などの家事全般、買い物の同行など、利用者に合わせて組み立てられます。例えばある日の亀井さんの訪問介護では、デイサービスを終えた利用者の方を迎え、車椅子を押してご自宅へ。着替えをサポートしてベッドで休ませると、洗濯機をまわし、その間に夕食の準備に取り掛かります。

「今日、何食べたい? お昼は何を食べたの?」

声をかけながら冷蔵庫を開けて食材を確認。少し考えてからいくつかの食材を取り出し、調理を始めました。この日のメニューは鍋です。ある程度まで調理を進めると、今度はコーヒーを用意して、利用者さんと少しおしゃべり。二人とも笑顔です。

亀井さんに介護の仕事の醍醐味を伺うと、先ほど話に出てきた最初に定期的にケアを担当した利用者さんとの、大切なエピソードを話してくれました。

亀井さん

その方がもう最期というとき、調子が悪くなって救急車で病院に運ばれるタイミングに私がいたんです。救急車で同行する奥様と旦那さまに『お世話になりました。ありがとう』と言われたときはもう……ほんとに……。『お疲れさまでした』って送り出しました。3年間いつも楽しみにしてくれていたから、家族と別れるような感じもあったのかな。人生の最期に、お互いに『ありがとう』『お疲れさま』って言える関係になっていた。最期の『ありがとう』『お疲れさま』に携われるところに、この仕事の達成感があると私は思います

一方の役者の仕事については、どこにも所属せず、フリーで活動しています。

亀井さん

舞台やナレーションなど声の仕事。映画もありました。最近はミュージカルばっかり出ています。ミュージカルは若い人がメインなので、もう必死です、筋肉痛と闘いながら(笑)。全体の稽古についていけるように、自分でスタジオを取って自主練習したりして。脚本を書いたり演出をしたり、作曲することもあります

亀井さんが演出・脚本を担当する交通安全ミュージカル『魔法園児マモルワタル』魔法幼稚園の3人

亀井さんが演出・脚本を担当する交通安全ミュージカル『魔法園児マモルワタル』魔法幼稚園の3人

(園長役の緑の衣装が亀井さん)

稽古では出演者やスタッフとセリフや細かい動きを確認していく

稽古では出演者やスタッフとセリフや細かい動きを確認していく

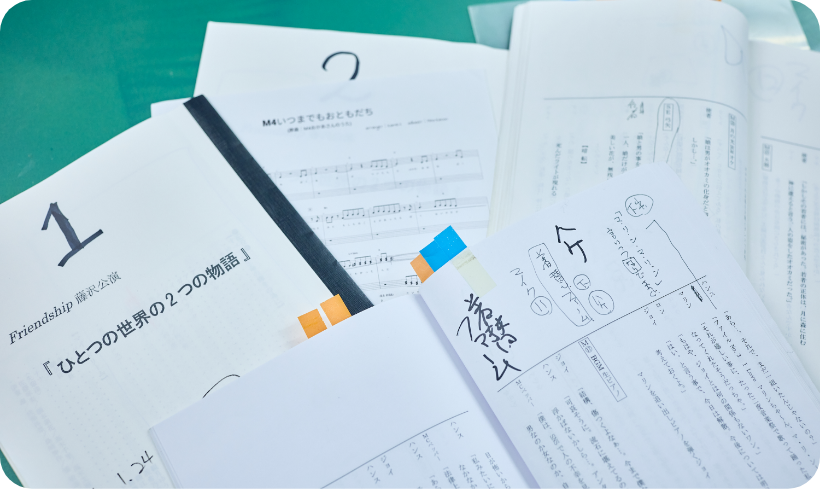

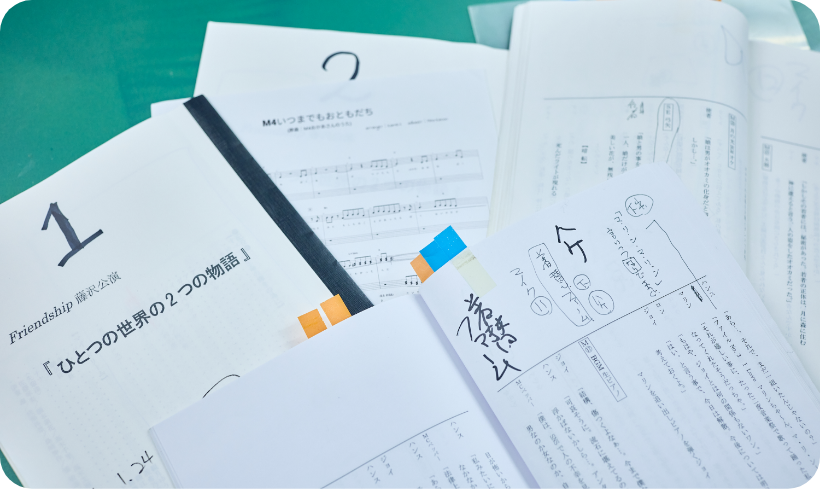

これまで出演した舞台などの台本の一部

これまで出演した舞台などの台本の一部

両立のカギはコミュニケーションと技術を磨くこと

亀井さんの場合、役者の仕事が入ると介護の仕事は休みを取り、同僚のヘルパーが代わりにシフトに入ります。長期の舞台となると、稽古も含めて1か月ほど介護の仕事をお休みすることもあるのだそうです。

亀井さん

自分が役者をしていることを同僚に公表して、お休みになることもあると話しておく。舞台があるときは案内を出したり。仕事内容を理解していただいているから、シフトも組んでいただきやすい。何の仕事をしていてもそうなのかもしれないですけど、結局、人同士なので、コミュニケーションを“ちゃんと”とっていく

人と関わることが好きだということもあって、こうした同僚の方々とのやりとりも楽しんでいるのかもしれません。そして、自分が休んだ分の恩返しはしたいと亀井さん。例えば同僚が子供の運動会があるとなれば積極的に名乗り出るなど、「持ちつ持たれつでできたらいい」と言います。いつでも代理で入れるように、介護の技術を磨きます。

亀井さん

右まひの方だったり左まひの方だったり、どこが痛くてどこまでは動かせるとか、人によって違います。おむつ交換ひとつとってもいろいろなやり方があるので、なんでもできるように準備はしておきたいですね

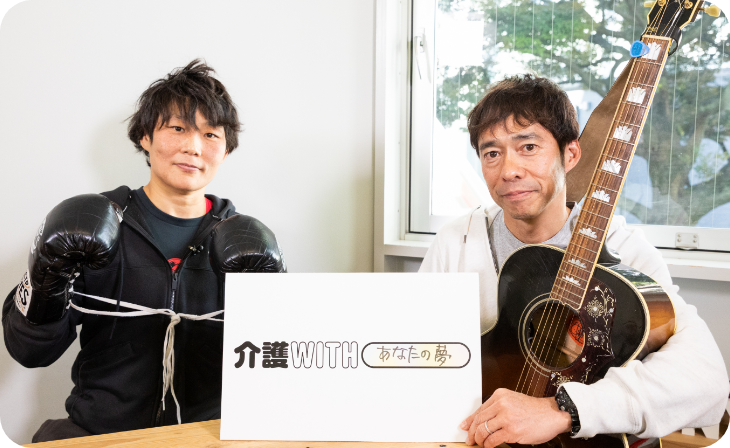

役者も介護も“ライブ感”が醍醐味

役者と介護、どちらの仕事も手放さずに長年続けきた背景には、二つに共通する“ライブ感”があります。

亀井さん

訪問介護では、遂行しなければいけないサービスは決まっているけれど、利用者さんのその時の気分や体調を感じとって、折り合いをつける必要があります。舞台でも、お客さんのリアクションを拾いながらも、ストーリーは続けなきゃいけない。どちらも遂行しなければいけない“シナリオ”はあるけれど、お客さんはロボットではないので、状況はその時々で違う。状況に合わせて組み替えながらも、本筋は外さずに目的を達成する。その“ライブ感”が醍醐味なんだろうと思いますね

“ライブ感”が共通点とのことですが、ライブにはトラブルがつきもの。例えば舞台では、間違えたときに焦ってしまうとお客様は興ざめしてしまうので、焦らないようにすると亀井さん。介護の現場でも、ちょっとしたトラブルで利用者さんが慌てているとき、本当は亀井さんも慌てていても動じないようにしていることがあるそうです。逆に、本当は落ち着いていても、あえて利用者さんに共感して『大変だね』と演じることも。臨機応変に対応します。

亀井さん

進行型の認知症の方ですと、最初の頃は私のことをわかっていても、ある日『あれ、名前なんだっけ?』となってくる。一つ段階が進んだんだなというところを理解して、私も『お名前言ってませんでしたっけ、亀井です』と切り替えます。そのうちだんだん『初めまして』となって、私も『初めまして、亀井と言います』と切り替える。病気のことも理解したうえで、嘘くさくならないようにしながら、対応を変えていくことはあります

稽古でもまるで本番のように“ライブ感”たっぷりで取り組む

稽古でもまるで本番のように“ライブ感”たっぷりで取り組む

そういう理由で東京に出てきたので、やらざるを得ない(笑)。それで役者の門を叩きました