医薬品等の専門知識で

都民の健康と安全を守る。

目次

業務内容・職場紹介

医薬品や化粧品、医療機器は、私たちの健康や生活に密着した不可欠なものです。

東京都に勤務する薬剤師は、薬の専門知識を生かし行政の立場から都民の健康と安全を守る重要な役割を担っています。

都民が医薬品等を安全に使用するために、医薬品等の許認可事務、医薬品等を扱う事業者の法令遵守状況を確認するための監視指導を行っています。

その他にも、医薬品等の品質不良に関する試験検査の実施、若い世代を中心とした違法薬物の乱用・市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)等について乱用防止の啓発活動を行うなど、幅広い職務に携わっています。

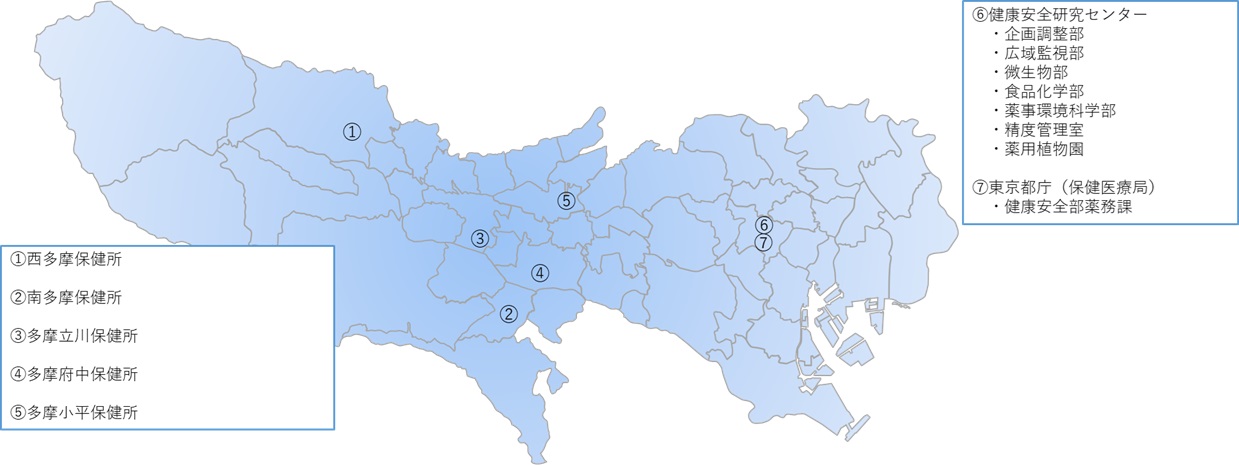

入都後は主に健康安全研究センター、保健所又は本庁に配属されます。

| <監視部門> | <危機管理情報部門> | <検査研究部門> |

|---|---|---|

| 健康安全部 | 健康安全研究センター企画調整部 | 健康安全研究センター微生物部 |

| 健康安全研究センター広域監視部 | 健康安全研究センター食品化学部 | |

| 都保健所 | 健康安全研究センター薬事環境科学部 | |

健康安全部

東京都保健医療局健康安全部薬務課

○業務内容

・薬務課では、生命・健康に直結する医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保に向け、薬剤師としての専門知識を活かしながら、医薬品等の許認可事務や監視指導、薬物乱用対策などの事業に取り組んでいます。

・一例として、麻薬対策担当では、病院や研究施設などの麻薬等取扱施設への立入調査を行い、麻薬の適正管理に関する指導・取締りを行っています。

・また、薬物乱用防止の啓発事業として、都民向けイベントの開催やポスター・動画の作成等も行っています。

薬物乱用防止啓発サイト:みんなで知ろう危険ドラッグ・違法薬物(東京都における薬物乱用防止の取組などを紹介しているサイトです。)

健康安全研究センター広域監視部

東京都健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課

○業務内容

・医薬品や医薬部外品、化粧品、再生医療等製品の許可、毒物劇物の輸入・製造のための登録業務を行います。これらは人の体に大きな影響を与えるものであるため、「正しく作られ」「正しく販売され」「正しく使用され」ないと、思わぬ事故につながりかねません。この生命に関連する製品が安心して世の中に届けられるよう、薬剤師の資格を持つ職員がこれらの製造・出荷・販売を行う事業者の監視指導を日々実施しています。

・また、規格に合わない医薬品などにより健康被害が起きることを防止するため、事業者が行う自主回収が適切に行われたことを確認し、再発防止の指導や事業者が行う虚偽や誤解を招きかねない広告の確認と改善の指導を行っています。

・地域で在宅患者さんと医療機関を上手く結び付けたり、専門知識を持ち特殊な調剤を行う薬局を認定し、その活動と運用状況を確認しています。

東京都健康安全研究センター広域監視部医療機器監視課

○業務内容

・AEDやレントゲン装置、コンタクトレンズなどの医療機器や新型コロナウイルス感染症の判定キットなどの体外診断用医薬品は、人の体の構造や機能に大きな影響を与えるものであるため、「正しく作られ」「正しく販売され」「正しく使用され」ないと、思わぬ事故につながりかねません。

・医療機器や体外診断用医薬品が安心して世の中に届けられるよう、薬剤師の資格を持つ職員がこれらの製造販売を行う事業者の監視指導を実施しています。

・また、不具合のある医療機器等を使って健康被害が起きることを防止するため、事業者が行う自主回収が適切に行われたことを確認し、再発防止の指導や事業者が行う虚偽や誤解を招きかねない広告の確認と改善の指導を行っています。

都保健所

東京都保健所生活環境安全課(薬事指導担当)

○業務内容

・都民の皆様に医薬品等を安心して使用していただくために医薬品医療機器等法及び麻薬及び向精神薬取締法に基づき、薬局、医薬品販売業、麻薬小売業、医療機器販売業等の許可申請、諸届出を受け付け、事業所への立入調査を実施し、構造設備、管理状況、広告等について、監視指導を行っています。

・都民の皆様の安全・安心を脅かす毒物劇物の事故を未然に防ぐため、毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物販売業の登録申請、諸届出を受け付け、事業所への立入検査を実施し、毒物劇物の譲渡・譲受、貯蔵設備、取扱い等について、監視指導を行っています。

健康安全研究センター企画調整部

東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課(食品医薬品情報担当)

○業務内容

・食品や医薬品等の安全性に関する情報を幅広く収集・解析・評価して、その結果を都民向けのイベントでの普及啓発やリスクコミュニケーション※に活かしています。

※ 受入れ可能なリスクについて消費者、事業者、行政担当者、専門家などの関係者の間で情報や意見をお互いに交換し、理解を深めること。

・夏休みの子供向けイベント(おくすり講座)やセンター施設公開時に医薬品の正しい使い方を広める活動をしています。

・健康食品の買い上げ調査による違反品の摘発やWEB講習会による関係法令の周知など、健康食品の安全性確保に努めています。

・アイディアと創意工夫で啓発資材やイベント内容を考案し、企画から運営までの業務を一貫して行います。

健康安全研究センター微生物部

東京都健康安全研究センター微生物部

○業務内容

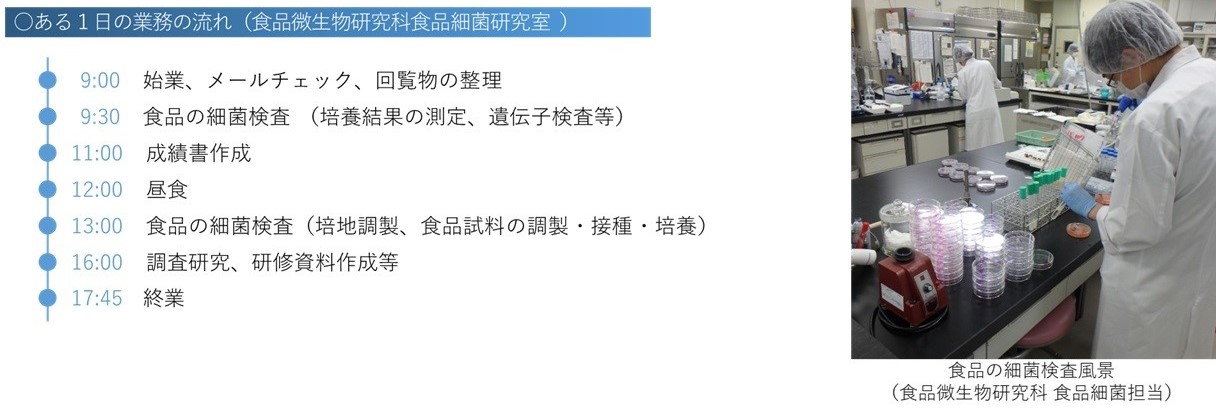

・微生物部は、食品微生物研究科、病原細菌研究科、ウイルス研究科の3研究科で構成されています。

・各研究科では、「感染症法」や「食品衛生法」などに基づいて、感染症の原因究明や流行状況把握、食中毒の原因究明及び食品の安全性確保を目的とした微生物学的検査を行っています。

・また、微生物学的試験法の開発・改良、病原体の汚染実態調査、病原性解析、分子疫学解析などに関する調査研究を行っています。

健康安全研究センター食品化学部

東京都健康安全研究センター食品化学部

○業務内容

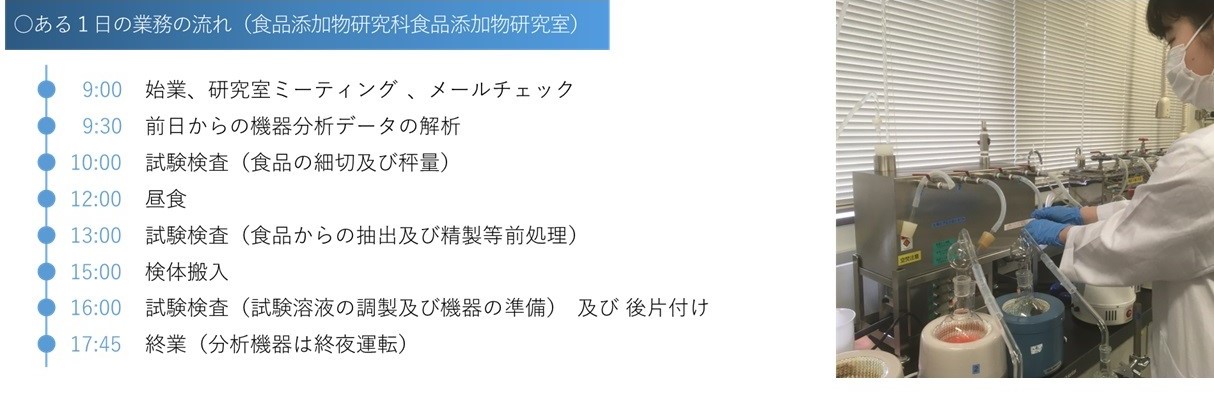

・食品化学部は、食品成分研究科、食品添加物研究科、残留物質研究科の3研究科で構成されています。

・各研究科では、食品の安全・安心を確保するため、「食品衛生法」「食品表示法」及び「健康増進法」などの関連法規に基づいて、都内で流通する様々な食品に関する理化学的な検査を行っています。

・また、より信頼性の高い検査結果を得るための高精度な試験法の開発や都内流通食品の実態調査なども行っています。

健康安全研究センター薬事環境科学部

東京都健康安全研究センター薬事環境科学部

○業務内容

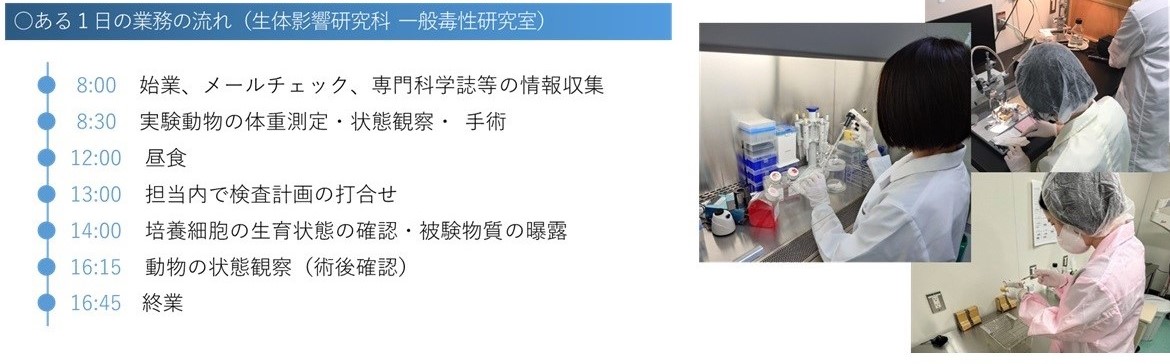

・薬事環境科学部は、医薬品研究科、環境衛生研究科、生体影響研究科の3研究科で構成されています。

・各研究科では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの薬事行政分野を始め、健康食品中の医薬品成分や家庭用品の有害物質の試験検査等を日々行っています。

・また、空気環境・水環境・生活環境の安全性を確保するため、空気や飲用水・環境水中の有害化学物質・微生物などの試験検査、食品に混入した衛生害虫の種類を決める検査なども行っています。

・危険ドラッグやナノ物質等のヒトへの健康影響が明らかになっていない化学物質等の安全性評価に関する試験検査・調査研究を行っています。

職員教育・スキルアップ

(東京都職員人材育成基本方針)

東京都では、行政運営に求められる都民ニーズの高度化・複雑化に応え、直面する様々な課題に即応できる高度な知識・能力・経験を備えた人材を育成するため、「東京都職員人材育成基本方針」を定め、職員の育成に取り組んでいます。

(健康安全分野における専門職種の育成方針)

(健康安全分野における専門職種の育成方針)

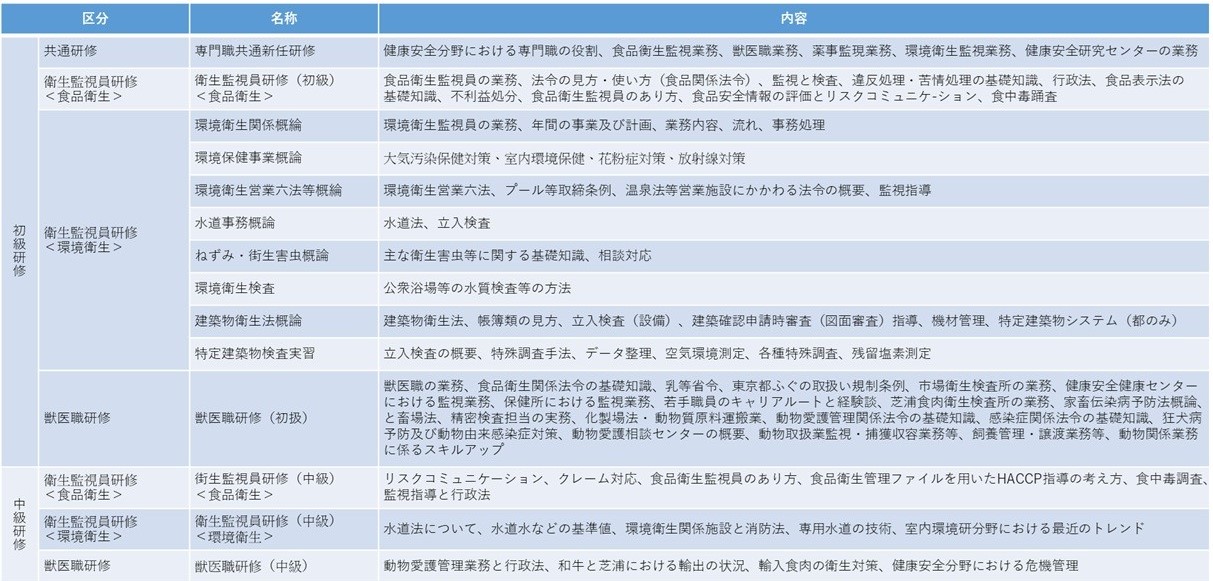

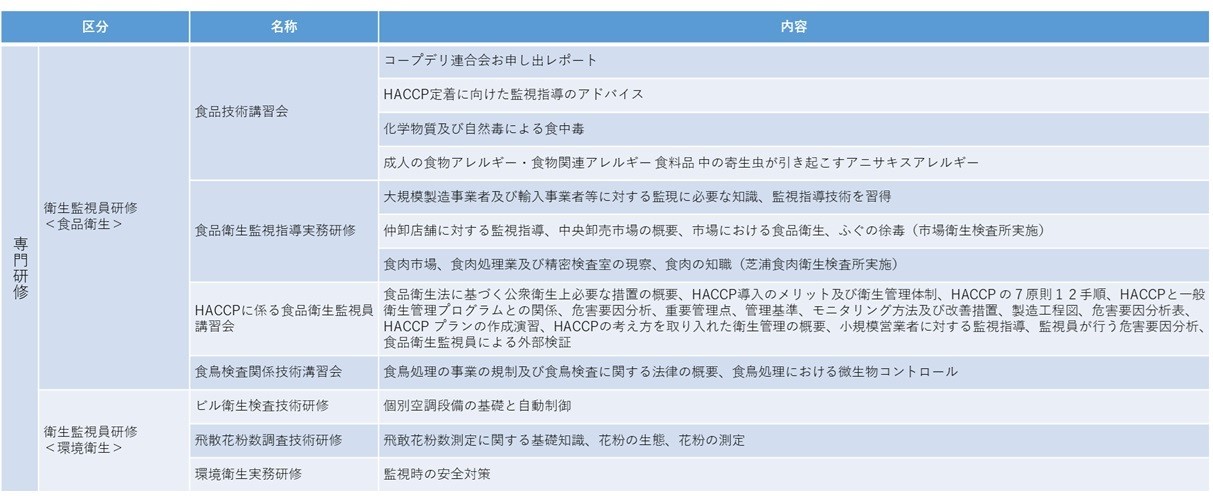

健康安全職種※では、新たな健康危機の発生や国際規格への対応など、健康安全分野における行政課題が、日々、複雑・多様化している中、これに応じた人材の高度・専門化を組織的に推進していくため、上記指針の趣旨を踏まえ、「健康安全分野における専門職研修実施計画」「東京都職員技術研修実施計画」を策定し、専門性に特化した研修を実施し、職員の育成に取り組んでいます。

※ 獣医・衛生監視・薬剤B・健康安全研究センターでの検査研究職

〇専門職研修

〇技術研修

〇職員の調査研究実績

健康安全職種が勤務する各職場では、業務に必要な技術の研鑽を日々行うとともに、都政のQOS(クオリティ・オブ・サービス)を向上させ、都民のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を高めるために積極的な情報発信を行っています。

監視職場では主に全国の監視員で構成される監視員協議会や東京都福祉保健医療学会など、研究職では東京都健康安全研究センター研究年報のほか、学会誌にも成果を発表しています。

ここでは、調査研究実績の一例をご紹介します。

(参考)健康安全分野の演題発表<準備中>

◇東京都健康安全研究センター研究年報

健康安全研究センター検査研究部門で実施している調査研究の成果は、当所の研究年報を通じて広く内外に周知するほか、研究者による活発な論文投稿や学会発表により、外部の公衆衛生行政関係者、研究者に紹介されています。

(参考)健康安全研究センターホームページ:東京都健康安全研究センター研究年報

◇東京都福祉保健医療学会

東京都福祉保健医療学会は、都・都立病院機構・区市町村等の職員が、日頃の業務に根ざした研究成果を発表し、その成果を行政サービスに活かしていくことを目的として、毎年開催しています。

リンク

募集情報はこちら(東京都職員採用ホームページ)