人と動物の健康を守り、

暮らしを豊かにする。

目次

業務内容・職場紹介

獣医師というと、動物病院や畜産農場で動物の診察をする仕事を思い浮かべる方も多いと思いますが、行政の現場では、食肉をはじめとする食品の安全確保や感染症対策、動物愛護管理といった業務を担う獣医師が活躍しています。このような獣医師は公衆衛生獣医師と呼ばれ、獣医師としての専門知識を活用して、人と動物の健康を守っています。

東京都の公衆衛生獣医師は、食肉衛生検査所での食用となる牛豚等を1 頭ごとに検査し疾病を排除する「と畜検査」、動物愛護相談センターでの狂犬病などの動物由来感染症の「予防・調査業務」や人と動物との共生社会の実現を目指す「動物愛護管理業務」、保健所や市場衛生検査所での食中毒の発生を防止するための「食品衛生監視」等、幅広い分野で都民の健康・生命を守り、人と動物との暮らしを豊かにする仕事に携わっています。

入都後、保健医療局に配属された場合は、主に芝浦食肉衛生検査所、動物愛護相談センター、健康安全研究センター、市場衛生検査所、本庁に勤務します。

| <監視部門> | <検査研究部門> | |

|---|---|---|

| 健康安全部 | 健康安全研究センター微生物部 | |

| 芝浦食肉衛生検査所 | 健康安全研究センター食品化学部 | |

| 動物愛護相談センター | 健康安全研究センター薬事環境科学部 | |

| 市場衛生検査所 | |

| 都保健所 |

健康安全部

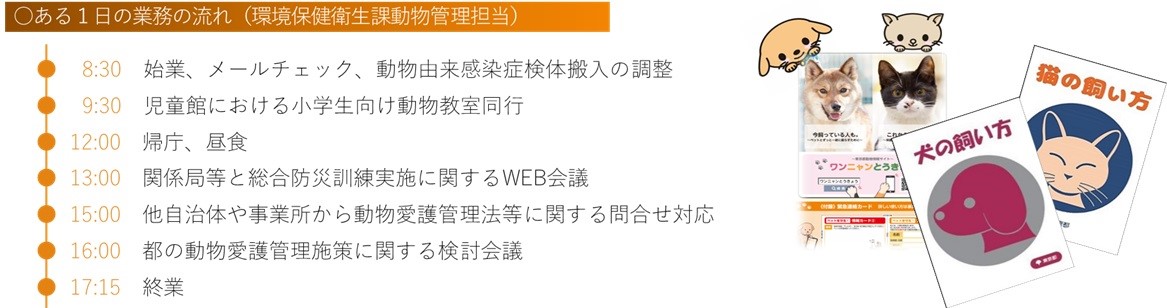

東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課(動物管理担当)

○業務内容

・動物管理担当では、都の狂犬病予防・動物愛護管理施策に関する長期計画を策定したり、都や区市町村が抱える動物愛護管理行政に関する諸課題を解決するための検討会の開催、狂犬病をはじめとする動物由来感染症の調査などを行っています。

・また、パンフレットや動画などの普及啓発資材の作成のほか、防災イベントに参加し、ペットに関する災害への備えについて啓発したり、小学校等で動物教室を実施し、子どもたちの動物による事故の防止を図っています。

・その他にも、愛玩動物看護師の養成所に関する業務などを行っています。

※普及啓発の一例:令和6年度適正飼養講習会の動画を配信します。

芝浦食肉衛生検査所

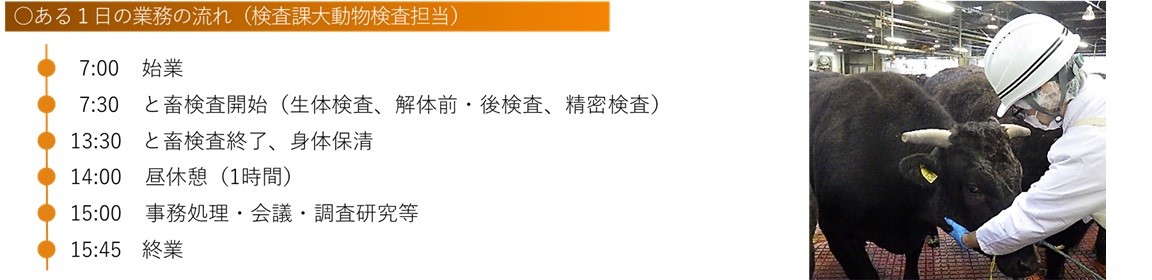

芝浦食肉衛生検査所

○業務内容

・芝浦食肉衛生検査所では、牛や豚のと畜検査、食肉市場の衛生監視・指導といった業務を行っています。

・と畜場に搬入された家畜について、1頭ごとに、生きている状態で病気の有無を検査する生体検査、血液を中心に必要に応じて検査する解体前検査、内臓や枝肉など各部位ごとに行う解体後検査を行っています。肉眼で判断できない場合は、微生物学的、病理学的、理化学的な精密検査を行います。これらの検査に合格した食肉だけが、消費者のもとに届けられます。

・また、と畜場や食肉処理施設等に対するHACCPに沿った衛生管理の実施状況確認や安全で衛生的な食肉を輸出するための証明書発行などを行っています。

東京TECHブログ(東京都技術会議):芝浦食肉衛生検査所(安全・安心な食肉を提供するために行っている芝浦食肉衛生検査所の業務を紹介しています。)

動物愛護相談センター

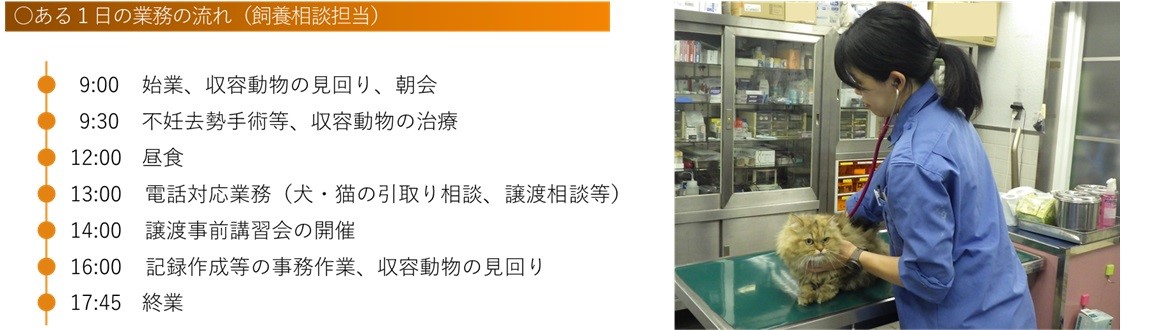

動物愛護相談センター

○業務内容

・動物愛護相談センターでは、都における動物行政の拠点として、飼い主不明の負傷犬・猫等の収容・治療・返還、飼い主からの犬・猫の引取り(やむを得ない理由がある場合に限る)を行っています。

・また、譲渡の条件を満たす都民に対して、講習会を実施した上で、犬・猫等を譲渡しています(飼養相談担当)。

・加えて、ペットショップ、ペットホテル等の動物取扱業について、登録事務を行うとともに、法令に規定された適正な飼養管理の具体的基準等の遵守状況を確認するための監視指導を行っています(監視担当)。

東京都動物情報サイト:ワンニャンとうきょう(犬や猫の譲渡情報や最期まで愛情と責任をもって飼うための情報を提供しています。)

健康安全研究センター微生物部

<検査研究部門>東京都健康安全研究センター微生物部

○業務内容

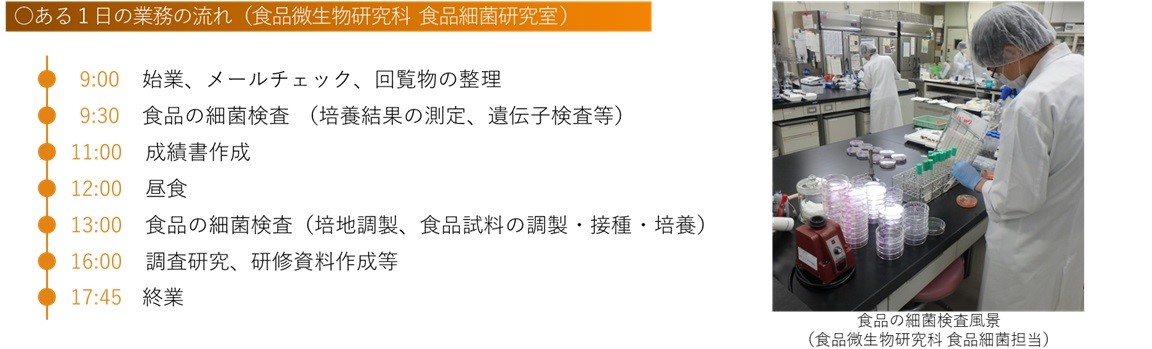

・微生物部は、食品微生物研究科、病原細菌研究科、ウイルス研究科の3研究科で構成されています。

・各研究科では、「感染症法」や「食品衛生法」などに基づいて、感染症の原因究明や流行状況把握、食中毒の原因究明及び食品の安全性確保を目的とした微生物学的検査を日々行っています。

・また、微生物学的試験法の開発・改良、病原体の汚染実態調査、病原性解析、分子疫学解析などに関する調査研究を行っています。

健康安全研究センター食品化学部

<検査研究部門>東京都健康安全研究センター食品化学部

○業務内容

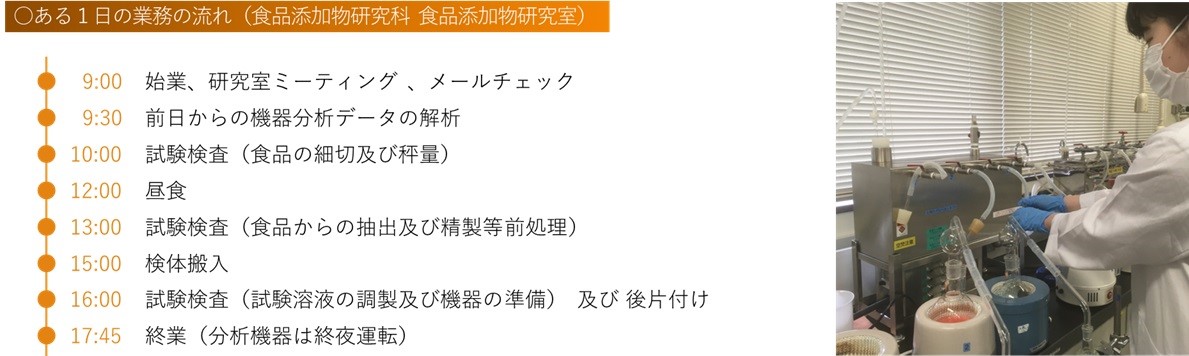

・食品化学部では、食品成分研究科、食品添加物研究科、残留物質研究科の3研究科で構成されています。

・各研究科では、食品の安全・安心を確保するため、「食品衛生法」「食品表示法」及び「健康増進法」などの関連法規に基づいて、都内で流通する様々な食品に関する理化学的な検査を日々行っています。

・また、より信頼性の高い検査結果を得るための高精度な試験法の開発や都内流通食品の実態調査なども行っています。

健康安全研究センター薬事環境科学部

<検査研究部門>東京都健康安全研究センター薬事環境科学部

○業務内容

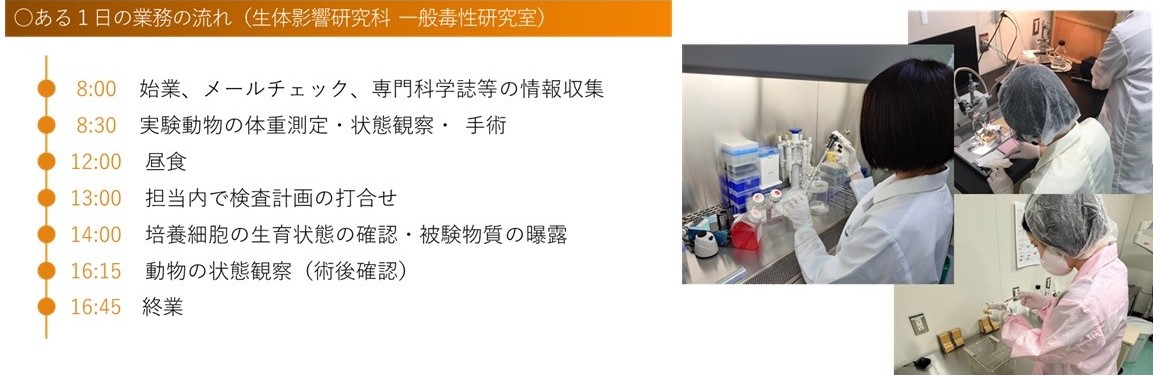

・薬事環境科学部は、医薬品研究科、環境衛生研究科、生体影響研究科の3研究科で構成されています。

・各研究科では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの薬事行政分野を始め、健康食品中の医薬品成分や家庭用品の有害物質の試験検査等を日々行っています。

・また、空気環境・水環境・生活環境の安全性を確保するため、空気や飲用水・環境水中の有害化学物質・微生物などの試験検査、食品に混入した衛生害虫の種類を決める検査なども行っています。

・危険ドラッグやナノ物質等のヒトへの健康影響が明らかになっていない化学物質等の安全性評価に関する試験検査・調査研究を行っています。

職員教育・スキルアップ

(東京都職員人材育成基本方針)

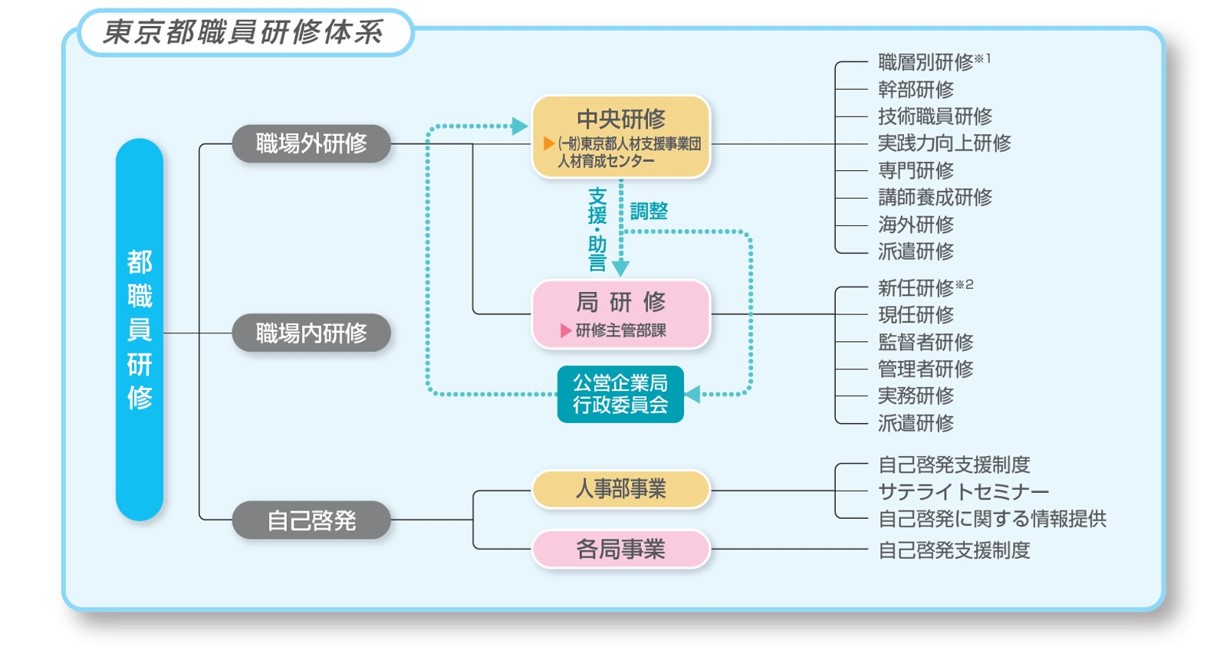

東京都では、行政運営に求められる都民ニーズの高度化・複雑化に応え、直面する様々な課題に即応できる高度な知識・能力・経験を備えた人材を育成するため、「東京都職員人材育成基本方針」を定め、職員の育成に取り組んでいます。

(健康安全分野における専門職種の育成方針)

(健康安全分野における専門職種の育成方針)

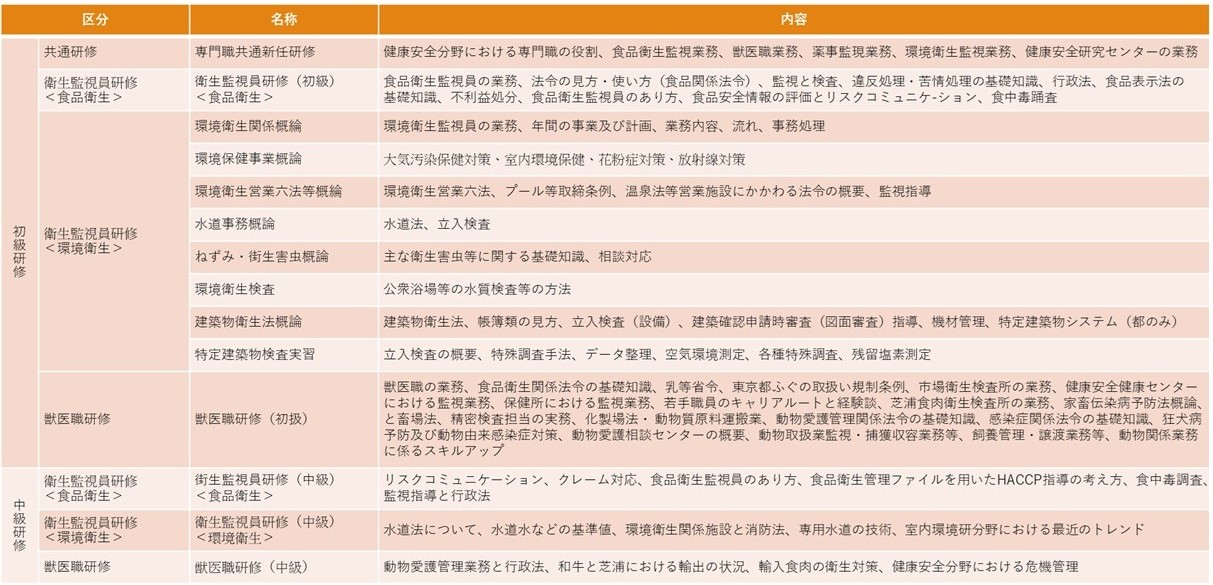

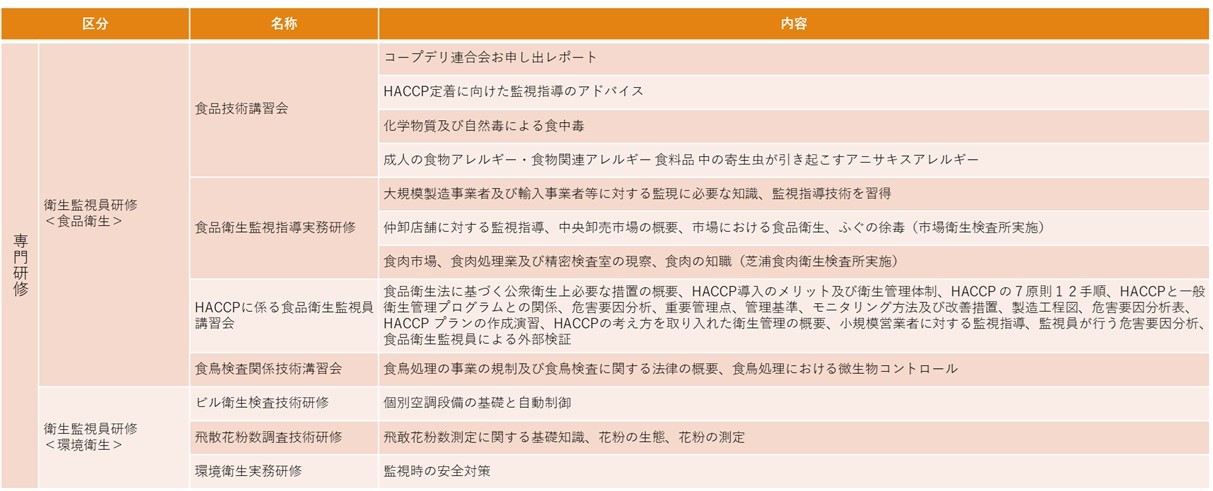

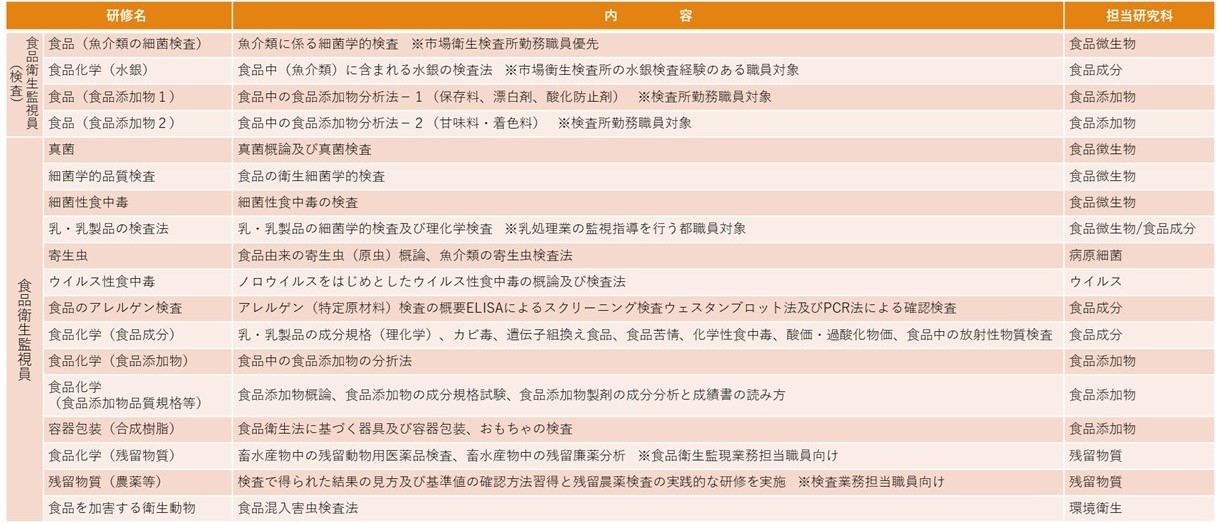

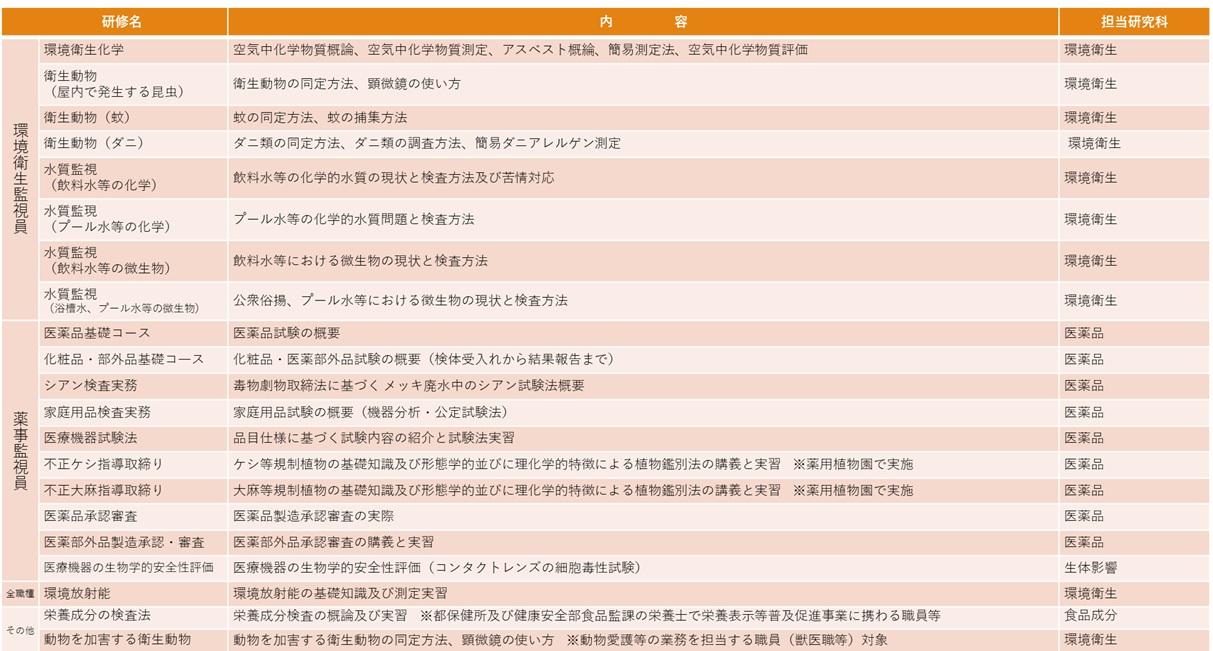

健康安全職種※では、新たな健康危機の発生や国際規格への対応など、健康安全分野における行政課題が、日々、複雑・多様化している中、これに応じた人材の高度・専門化を組織的に推進していくため、上記指針の趣旨を踏まえ、「健康安全分野における専門職研修実施計画」「東京都職員技術研修実施計画」を策定し、専門性に特化した研修を実施し、職員の育成に取り組んでいます。

※ 獣医・衛生監視・薬剤B・健康安全研究センターでの検査研究職

〇専門職研修

〇技術研修

〇職員の調査研究実績

健康安全職種が勤務する各職場では、業務に必要な技術の研鑽を日々行うとともに、都政のQOS(クオリティ・オブ・サービス)を向上させ、都民のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を高めるために積極的な情報発信を行っています。

監視職場では主に全国の監視員で構成される監視員協議会や東京都福祉保健医療学会など、研究職では東京都健康安全研究センター研究年報のほか、学会誌にも成果を発表しています。

ここでは、調査研究実績の一例をご紹介します。

(参考)健康安全分野の演題発表<準備中>

◇東京都健康安全研究センター研究年報

健康安全研究センター検査研究部門で実施している調査研究の成果は、当所の研究年報を通じて広く内外に周知するほか、研究者による活発な論文投稿や学会発表により、外部の公衆衛生行政関係者、研究者に紹介されています。

(参考)健康安全研究センターホームページ:東京都健康安全研究センター研究年報

◇東京都福祉保健医療学会

東京都福祉保健医療学会は、都・都立病院機構・区市町村等の職員が、日頃の業務に根ざした研究成果を発表し、その成果を行政サービスに活かしていくことを目的として、毎年開催しています。

リンク

募集情報はこちら(東京都職員採用ホームページ)