INTRODUCTION

重度障害があっても、自分の力で働いていこうと前を向く人たちがいます。これまでの人生や、今感じている「仕事」への率直な思い、そしてデジタル技術の活用がどのように彼らの未来を拓くのか。インタビューを通じて、一人ひとりの「働く」の姿に迫ります。

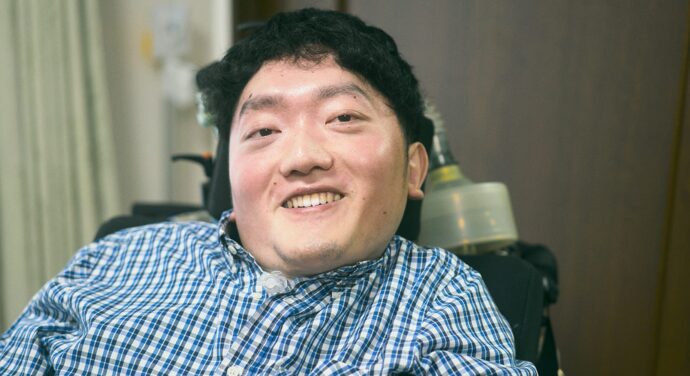

今回のインタビューの主役は、幼い頃の大怪我で脊椎損傷(身体障害1種1級)になりながらも、学生時代からずっと、自分の力で周囲との関わりをつくり続けてこられた、ユウセイさんです。

みんなの中で、同じように過ごすこと。それが僕の原点です。

― ユウセイさん、本日はありがとうございます。まずは自己紹介をお願いできますか。

ユウセイさん:僕は小さな頃に大怪我をして、24時間人工呼吸器をつけている状態です。手足は動かせず、電動車いすに乗って生活をするのですが、地域の小学校、中学校、高校と普通校を出て、大学まで通いました。小学校低学年の頃は人見知りで泣き虫で、母から離れられないような子どもでした。でも、小学校から中学校にかけてはクラスメイトのほとんどがずっと一緒で、みんなが僕のことを理解してくれていましたね。たとえば体育の授業で一緒にプールに入ったり、体育祭で騎馬戦やクラス全員リレーに参加したり、遠足や修学旅行にも参加しました。先生も含めてどうやったら僕も一緒にできるかをいつも考えてくれましたね。友達は先生よりもさらに僕の体のことをわかってくれていて、どう動かせば良いかアドバイスしてくれることもありました。おかげで、多くのことをみんなと一緒に楽しむことができたと思います。

― 素敵なご友人に恵まれて、学生時代を過ごされたのですね。

ユウセイさん:母も「できない、危ないからやらせないということだけは言わないであげてください。どうやったらみんなと無理なく参加できるかを考えてほしい」と学校に伝えてくれていたそうです。それから高校に進学した時も、新しい環境でしたが、高校の校長先生が理解のある方で、僕のような生徒の受け入れ体制や、試験方法の配慮などをしてくださったおかげで、3年間通学できました。家から近いところが一番でしたし、校舎にエレベーターがあるなど、バリアフリーが整っていたのも大きかったです。

― 大学時代も楽しまれていたそうですね。

ユウセイさん:サークルにも入りました。ボランティア系のサークルで、大学には障害のある学生もたくさんいたので、そういった人たちとも交流できました。学園祭に参加したり、バーベキューや飲みに行ったり。小学校から高校までは僕以外は一般の生徒でしたから、大学ではいろいろな障害を持っている学生に混じって遊ぶ経験が初めてでした。今も何人か友達とつながっていて、たまにカラオケに行ったりもしますよ。

自分にできることはある。資格だって取れる。

― 大学卒業後は、就職活動をされたと伺いました。当時の就職活動はいかがでしたか?

ユウセイさん:はじめは、みんなと同じように就職活動をしました。ただ、障害者向けの就職説明会にも参加したのですが、そのほとんどが内部障害の方向けだったり、通勤が可能な方が対象だったりと、なかなか合致する仕事がありませんでした。僕のような重度障害者の場合、在宅勤務やリモートワークができることが理想でしたが、当時はまだその選択肢が少なくて。その後、大学の先生に勧められてハローワークに行ってみると「就労移行支援事業所」を紹介されました。そこでは、動画編集や写真加工、エクセルのデータ入力、ポスター作りなど、様々なことを学びました。マイクロソフトオフィスの資格も取りましたよ。

― すごいですね! 具体的に、どのような作業をされていたのですか?

ユウセイさん:エクセルでは、名刺リストや会社名、住所などを入力したり。ワードでは挨拶文や地図を作ったりもしました。事業所で用意された問題を、自分でやってみるという形式がメインでしたね。一番楽しかったのは動画編集です。機能もたくさんあって、覚えるのが大変だったのですが、楽しかったですね。猫の動画や、食レポの映像に合わせてテロップを入れたりしていました。

― 就労移行支援事業所での学びは、ユウセイさんにとっていい経験になったのですね。

ユウセイさん:コロナ禍の影響もあって毎日の定員数に制限がかかり、就労移行事業所にも毎日通えたわけではないので、結局丸3年ほど通ったのですが、そこから就労につながることは叶いませんでした。大学で就労を考えた際は「電車で一人で会社に来れること」など、企業に就職するには厳しい条件が多かったのですが、コロナ禍でリモートワークが一般的になったことで、風向きは変わってきました。ただ、今度は別のハードルがあったのです。

― 別のハードルというと、どんなことが?

ユウセイさん:僕の場合、仕事中にヘルパーさんの利用ができないと困ってしまうという問題があります。パソコンの操作は顎マウスを使うのですが、その位置がずれてしまったり、水分補給にも補助が必要です。そうなると勤務中もヘルパーさんにそばにいてもらう必要がありますが、仕事で取り扱う個人情報の漏洩防止の観点から、企業さんによっては認められないというところもあります。認めてもらえなければ、仕事はできません。認めてもらってもヘルパーさんを自費で利用するならばせっかく働いてもお金を稼ぐことには繋がらない。そこが課題なのです。

― なるほど、実際に就労となると様々な問題が浮かび上がってくるわけですね。企業の側にも、それぞれの方が就労できるための配慮が問われている気がします。

働くとは、少しでも社会に貢献すること。

― ユウセイさんは、東京都障害者IT地域支援センターにも行かれて、様々な機器を試されたと伺いました。そこで何か気づきはありましたか?

ユウセイさん:パソコンをベッドや電動車いすに固定できる器具があることを知りました。他にも、スマホにマウスの機能を接続して操作できる技術などもあると聞き、自分一人でも色々な作業ができるイメージが湧きました。普段、ショートステイに行くと、看護師さんを毎回呼ばないと動画の設定などもできないのですが、自分で操作できるようになれば、手を煩わせずに済むので、自分の生活の幅も広がるなと感じています。 小学生の頃、ずっと母が付き添ってくれていたのですが、それだけではいけないと、介助の方が加わってくれるようになりました。少しずつ時間をかけて、一人でできることを、周りの力を借りながら増やしてきたんです。今では、母も自分の時間を持てるようになったと話しています。

― デジタル技術を活用することによって、ご自身やご家族の生活にもいい影響がありそうですね。ユウセイさんがこれから挑戦していきたいことや、今後の目標は、どんなものでしょう?

ユウセイさん:日頃から、様々なサービスを利用していますが、それはみんなの税金で賄われています。だから、自分で仕事をして、自分で税金を払って、少しでも社会のために貢献できるようになれたらと思っています。将来的には、一人暮らしもしてみたい。24時間介助が必要なので、医療的な問題は多いかもしれない。けれど、医療や技術が発展して少しでも自分で動けるようになれば、そんなことも叶うかもしれないと思うんです。

編集後記

これまで「みんなと一緒の普通の人生」を選び、周囲の支えを得ながら、学生時代に経験してきたこと。就労移行支援事業所での学びを通じて、自分にできることを見つけ、スキルを磨いてきたこと。ユウセイさんが人生で得てこられたものは、これから「働く」という具体的な目標を達成する上で、大きな力になるのだと思います。「社会のために貢献できるようになりたい」というユウセイさんの働くことへの考え方は、とても誠実で、心に訴えかけてくるものがありました。(重度障害者就労サポート事業スタッフ)