- お知らせ

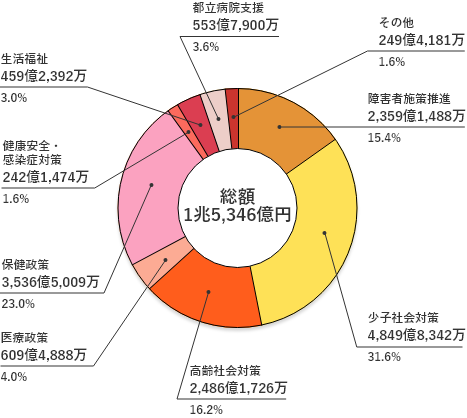

- 令和5年度 福祉保健局予算

東京都の令和5年度予算は、「明るい『未来の東京』の実現に向け、将来にわたって『成長』と『成熟』が両立した光り輝く都市へと確実に進化し続ける予算」と位置付け、編成されました。

福祉保健局では、都民の生命と健康を守り、地域での自立を支える利用者本位の福祉を実現するため、大都市特有のニーズに即した様々な取組を強化するとともに、誰もがいきいきと活躍できる都市の実現に向けた施策展開を強力に推進していくという方針で編成しました。

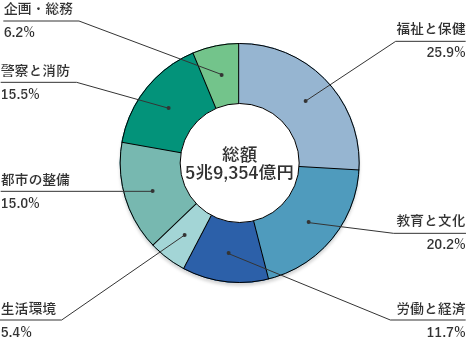

この結果、福祉保健局予算は1兆5,345億7,400万円となり、東京都予算(一般会計総額8兆410億円)に占める割合は 19.1%となりました。また、「福祉と保健」に関する予算(福祉保健予算、病院に対する支出金など)の都一般歳出に占める割合は、25.9%となっています。

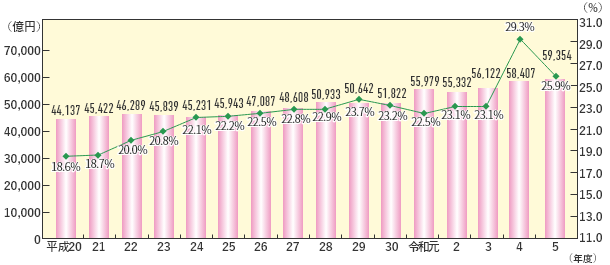

令和5年1月27日発表時点。都民の命と健康を最優先に、かつての日常を取り戻すだけでなく、新型コロナウイルス感染症とも共存した活気あふれる東京を確かなものとしていくため、福祉保健局予算へ1,772億9,108万円を補正予算として計上(令和5年2月14日発表)。 一般歳出は、一般会計のうち、公債費及び特別区財政調整会計繰出金、地方消費税交付金など税の一定割合を区市町村に交付する経費(税連動経費)などを除いた、いわゆる政策的経費のこと。令和5年度福祉保健局予算(一般歳出)

令和5年度東京都予算(一般歳出)

当初予算一般歳出額と、それに占める「福祉と保健」の構成比の推移

主な予算項目

| 安心・安全で良質な医療提供体制の確保 |

|---|

| 609億5,596万円 |

|

|

|

| 都民の総合的な保健サービスの向上 |

|---|

| 3,536億5,009万円 |

|

|

|

| 多様化する健康危機への機敏な対応 |

|---|

| 154億6,924万円 |

|

| 感染症への対応力の強化 |

|---|

| 87億3,841万円 |

|

|

|

|

| 子育て環境の整備 |

|---|

| 4,849億8,342万円 |

※1 プレコンセプションケア…女性やカップルを対象として将来の妊娠のための健康管理を促す取組。 ※2 AMH検査…血液検査のひとつで、卵巣にどれくらいの卵子が残っているかを知るためのもの。不妊治療専門クリニックなどでは、AMH値を治療方針の参考にしています。 |

|

|

|

| 生活の福祉を支える基盤づくり |

|---|

| 459億2,392万円 |

|

|

| 高齢者の地域生活と自立への支援 |

|---|

| 2,486億1,726万円 |

|

|

|

|

| 障害者(児)の自立生活への支援 |

|---|

| 2,359億1,488万円 |

|

|

|

|

- 問い合わせ

- 企画部計理課

◆電話 03-5320-4013

- お知らせ

- 目の健康講座

「生活習慣病だけど、何ともないから大丈夫?でも本当に怖い目の病気がありますよ!」(講師:東京女子医科大学 糖尿病センター 糖尿病眼科 前教授 北野滋彦先生)

- 日時

- 5月13日(土曜日)15時から16時まで

- 会場

- 有楽町朝日ホール(千代田区有楽町2-5-1有楽町マリオン11F)

- 費用

- 無料

- 定員

- 300名

- 申込方法

- 4月14日(消印有効)までにホームページ、ハガキ、電話いずれかの方法で、①催し名、②住所、③氏名・フリガナ、④年齢、⑤電話番号を東京都眼科医会(〒160-0008新宿区四谷三栄町3-10-201、電話:03-3353-8383)へ。

※申込多数の場合は抽選となります。

※先着順で2,000 名様に、講演後、講演内容をまとめた冊子を郵送します。

-

- 問い合わせ

- 公益社団法人東京都眼科医会

◆電話 03-3353-8383

-

- ホームページ

- 公益社団法人東京都眼科医会「イベント情報」

- お知らせ

- 令和5年度科学技術週間参加行事~最新イメージング技術で脳血管のはたらきを見る~

東京都健康長寿医療センター研究所が取り組んでいる最新の研究成果をご紹介する講演会・ポスター発表を、科学技術週間参加行事として開催します。ぜひご参加ください。

- 日時

- 4月18日(火曜日)13時30分から14時50分まで(12時30分開場)

- 会場

- 板橋区立文化会館

- 内容

●講演会

渡辺信博氏(東京都健康長寿医療センター研究所 老化脳神経科学研究チーム)による講演「最新イメージング技術で脳血管のはたらきを見る」を行います。

●ポスター発表

別会場にて、研究員によるポスター発表(12時30分から16時まで)を行います。- 定員

- 当日先着250名(申込不要)

-

- 問い合わせ

- 東京都健康長寿医療センター総務係広報担当

◆電話 03-3964-3241

- お知らせ

- 失語症者向け意思疎通支援者養成講習会

失語症のある人の会話を支援し、社会との橋渡しをする「失語症者向け意思疎通支援者」の養成講習会を行います。

- 日時

- 必修基礎コース:7月23日(日曜日)から令和6年2月18日(日曜日)まで(全40時間)

応用コース:7月16日(日曜日)から令和6年2月4日(日曜日)まで(全40時間) - 会場

- TKP新宿西口カンファレンスセンター

- 対象

- 失語症者の福祉に理解と熱意があり、受講後、都内で活動できる方。書類選考有。

- 定員

- 必修基礎コース40名、応用コース20名(原則必修基礎コース修了者)

- 申込方法

- 4月28日(金曜日)までに①、②いずれかの方法で申込。

①申込書(ホームページより入手)を東京都言語聴覚士会へ郵送(消印有効)またはメール。

②ホームページ応募フォームより申込。

-

- 問い合わせ

- 一般社団法人東京都言語聴覚士会

◆電話 03-5325-2032 ◆FAX 03-5325-2032

◆メール oubo-ishisotsu@st-toshikai.org

-

- 障害者施策推進部計画課

◆電話 03-5320-4147 ◆FAX 03-5388-1413

- 障害者施策推進部計画課

- お知らせ

- 点訳・朗読奉仕員指導者養成講習会

点訳・朗読(音訳)ボランティアの指導者としてご活躍いただくため、点訳や朗読(音訳)に関する指導方法、地域でのボランティア活動の方法等を学んでいただくための講習会を行います。

- 日時

- 7月6日(木曜日)から令和6年2月20日(火曜日)

13時30分から15時30分まで(点訳は原則木曜日・朗読(音訳)は原則火曜日) - 会場

- 日本視覚障害者センター(新宿区西早稲田二丁目18番2号)

- 対象

- 点訳や朗読(音訳)に関する知識と経験があり、受講後に都内で活動できる方。課題試験有。

- 定員

- 点訳30名・朗読(音訳)20名。

- 申込方法

- 事前に所定の申込書を請求し記入の上、5月29日(当日必着)までに郵送。

申込書の請求方法は、4月21日から5月22日(当日必着)までに希望講習名・住所・氏名(ふりがな)を書き、94円切手を貼った返信用封筒を同封して日本視覚障害者団体連合 東京都点訳・朗読奉仕員指導者養成講習会係(〒169-8664新宿区西早稲田2-18-2)へ郵送。

-

- 問い合わせ

- 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 東京都点訳・朗読奉仕員指導者養成講習会係

◆電話 03-3200-6160 ◆FAX 03-3200-7755

-

- 障害者施策推進部計画課

◆電話 03-5320-4147 ◆FAX 03-5388-1413

- 障害者施策推進部計画課

-

- ホームページ

- 「点訳・朗読奉仕員指導者養成講習会」

- お知らせ

- 特別児童扶養手当(国制度)

申請はお住まいの区市町村手当窓口へ。

- 対象

- 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母又は養育者

①身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき。

②精神の発達が遅滞しているか、精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき。

手当月額/1級(重度)53,700円、2級(重度除く)35,760円

※所得や施設入所等により、支給制限があります。

-

- 問い合わせ

- 区市町村担当窓口 もしくは

東京都心身障害者福祉センター調整課手当担当

◆電話 03-3235-2949 ◆FAX 03-3235-2968

- お知らせ

- 介護の資格等をお持ちで介護の仕事から離職された方は、東京都福祉人材センターに届け出ましょう!

-

介護の資格等を持つ方が介護の仕事から離職した際に、お住いの地域の福祉人材センターに届け出ることで、再び介護現場で就労する際に役立つ情報の提供や様々な支援が受けられるようになります(介護福祉士については、届出が努力義務化されています)。

-

まだ届出がお済みでない方は、東京都福祉人材センター「離職介護福祉士等の届出制度」のページより届け出をお願いします。

-

- 問い合わせ

- 東京都福祉人材センター人材情報室

◆電話 03-5211-2860

- 生活福祉部地域福祉課

◆電話 03-5320-4049

-

- ホームページ

- 東京都福祉人材センター

- お知らせ

- 東京都福祉人材センターのフロア移転について

東京しごとセンターでは、現在、施設の改修工事を実施しています。工事に伴い東京都福祉人材センターは、令和5年3月13日(月曜日)より、同施設内の5階にて業務を行っています。ご来所の際はお間違えのないようご注意ください。

なお、フロア移転に伴う電話番号やFAX番号の変更はございません。

【移転前(令和5年3月11日(土曜日)まで】

東京しごとセンター7階

【移転後(令和5年3月13日(月曜日)から】

東京しごとセンター5階

-

- 問い合わせ

- 東京都福祉人材センター人材情報室

◆電話 03-5211-2860

- 生活福祉部地域福祉課

◆電話 03-5320-4049

- お知らせ

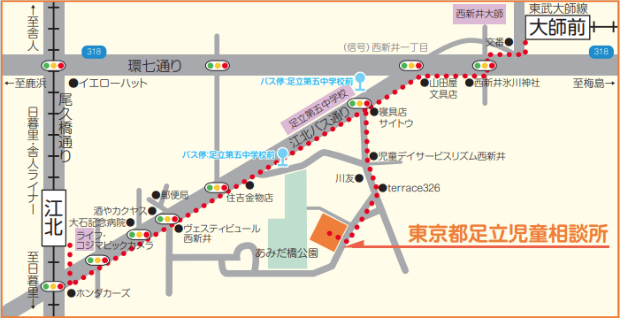

- 東京都足立児童相談所が移転します

4月24日(月曜日)より東京都足立児童相談所が移転します。移転先については下記の通りです。

●移転先住所

〒123-0845東京都足立区西新井本町三丁目8番4号

●移転先での業務開始予定日

令和5年4月24日(月曜日)●交通

最寄り駅:日暮里・舎人ライナー「江北」駅または東武大師線「大師前」駅から徒歩9分、バス利用の場合は都営バス王40「足立第五中学校前」下車徒歩2分●連絡先「東京都足立児童相談所」

電話:03-3854-1181 FAX:03-3890-3689※電話番号やFAX番号の変更はございません。

-

- 問い合わせ

- 少子社会対策部家庭支援課

◆電話 03-5320-4127

-

- ホームページ

- 「東京都足立児童相談所の移転について」

- 募集

- 「第38回東京都障害者総合美術展」の出品作品

障害のある方の芸術活動を促進するため、多くの皆様の出品をお待ちしています。入選作品(約200点)は、第38回東京都障害者総合美術展で展示されます。

- 内容

- 募集作品は、絵画・造形・書・写真。規格等詳細は、第38回 東京都障害者総合美術展 <出品作品の募集>のページをご覧ください。

- 対象

- 都内在住で、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、又は発達障害などがある方。年齢不問。

- 申込方法

- 5月19日(金曜日)(消印有効)までに所定の申込書(ホームページより入手)で日本チャリティ協会へ郵送。

-

- 問い合わせ

- 公益財団法人日本チャリティ協会 東京都障害者総合美術展事務局

(〒160-0004新宿区四谷1-19アーバン四谷ビル4階)

◆電話 03-3341-0803 ◆FAX 03-3359-7964

- 障害者施策推進部計画課

◆電話 03-5320-4147 ◆FAX 03-5388-1413

-

- ホームページ

- 「第38回 東京都障害者総合美術展 <出品作品の募集>」

- 募集

- 東京都子育て支援員研修(第1期)受講生

地域で保育や子育てをサポートする子育て支援員を養成するため、令和5年度第1期の研修受講生を募集します。子育て支援員として、子育ての経験を仕事に生かしてみませんか。

- 対象

- 都内に在住又は在勤の方で、地域において保育や子育て支援などの仕事に関心を持ち、保育や子育て支援分野の職務に従事することを希望する方

- 内容

●募集コース/開催回数

地域保育コース/8日間又は9日間(全18クラス)

※「基本研修」を受講後、「専門研修」を受講いただきます。

※詳細は東京都福祉保健財団ホームページをご確認ください。

●開催時期・方法

6月中旬より順次/オンライン又は集合により実施- 定員

- 1,250名

- 申込方法

- 4月3日(月曜日)から17日(月曜日)までに以下のいずれかの方法でお申し込みください。

①東京都福祉保健財団ホームページから申込

②所定の申込書(区市町村窓口もしくは東京都福祉保健財団ホームページから入手)を東京都福祉保健財団へ郵送(簡易書留、当日消印有効)

-

- 問い合わせ

- <地域保育コースに関すること>

公益財団法人東京都福祉保健財団

◆電話 03-3344-8533

- <研修全般に関すること>

少子社会対策部計画課

◆電話 03-5320-4121