製薬会社、鉄道事業者など様々な企業がヘルプマークの普及活動を実施!ヘルプマークの存在が広く知られるようになってきています。

グラクソ・スミスクライン 50台のデジタルサイネージでヘルプマーク普及動画を放映

グラクソ・スミスクライン株式会社(以下GSK)は、より多くの人々に「生きる喜びを、もっと」を届けることを存在意義とする科学に根差したグローバルヘルスケアカンパニーです。

GSKの重要な価値観のひとつに「患者さん中心」があります。GSKでは、疾患を学ぶためのイベントや患者さんに直接お話を聞く機会を設けるなど、「患者さん中心」を実現するための社内啓発活動を積極的に行なっています。

毎年5月5日の世界肺高血圧症デーでは、肺動脈性肺高血圧症(以下PAH)の患者さんの声を直接聞き、社内外で疾患の適切な理解を促進するためのプロジェクトを行っています。

その中で、プロジェクトメンバーがPAHの患者さんの会に参加した際に、ヘルプマークが未だ広く知られていないため、患者さんが公共交通機関や様々な局面でご苦労されている現状を知りました。早速そのメンバーから「援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々のためのヘルプマークをもっと知ってほしい」という提案が出され、プロジェクトの一つの企画として動き出しました。

赤坂本社に設置されている50台のデジタルサイネージで、ヘルプマーク普及動画を3週間にわたり放映し、5月5日の世界肺高血圧症デーに向けて、PAH患者さんの声や動画、ポスター、パンフレットを通じた疾患の理解普及と併せてヘルプマークについてその意義を広く社員に考えてもらいました。この一連の取り組みを通じてPAH患者さんの「生きる喜びを、もっと」に少しでも貢献するということがチームメンバー共通の思いです。

GSKでは今後も「患者さん中心」の活動を展開していきたいと思っております。

肺動脈性肺高血圧症に関する情報提供サイト: http://pah.jp/

グラクソ・スミスクライン株式会社: https://jp.gsk.com/

武田薬品(株) 社内イベントや患者さん向けウェブサイトでの啓発活動を実施

武田薬品は、「タケダイズム(誠実:公正・正直・不屈)」を根幹に、「優れた医薬品の創出を通じて人々の健康と医療の未来に貢献する」というミッションの実現に向けて活動している製薬企業です

“患者さんのためにこれまで以上に何ができるか?”

常にこの問いかけから物事を考えています。

以前よりヘルプマークの存在を知っていた社員がある日電車に乗った時、ヘルプマークをつけた人を見かけました。しかしその存在を知っていたものの、具体的にすべきサポート内容を知らなかった事に気づきました。居合わせた乗客の多くは、ヘルプマークすら認識していない様子でした。もしかして社員もあまり知らないのでは・・・?実際、社員にヘルプマークの存在やサポート内容について聞いてみると、初めて知ったという社員がほとんどでした。

“ヘルプマークを必要としている方に何ができるか?” この問いかけをもとに、さまざまな啓発活動を社内外に向け開始しています。

その1つが、従業員とその家族向けに、従業員がどんな環境でどんな仕事をしているか知ってもらおうという『ファミリーデー』というイベントで実施しました。ヘルプマークの特設ブースを設置し、来場された従業員とその家族に、ポスター掲示やパンフレット配布をして疾患啓発活動を行いました。

さらに、炎症性腸疾患※に関する武田薬品Webサイト内での啓発活動を開始しました。日頃の活動を通して医療関係者や患者さんにヘルプマークのことを知っていただくことに少しでも貢献できれば、より前向きな気持ちで外出できる方が増えるのではないかと考えています。患者さん向け情報サイト(http://www.takeda.co.jp/patients/helpmark/)の中でもヘルプマークについての掲載を開始するなど、今後もさまざまな場面で疾患啓発活動を継続して行っていきたいと思っています。

※炎症性腸疾患は、一般に潰瘍性大腸炎とクローン病のことを指します。主に若年で発症し、再燃と寛解を繰返しながら腸管の炎症が慢性に持続する病気です。下痢や腹痛、血便などの症状があらわれますが、外見からは分かりにくい病気のため、周囲の理解を得るのがむずかしい場合があります。

ノバルティス ファーマ株式会社 社内報や社内イベント、ポスターで社員向けの啓発を実施

ノバルティス ファーマは、ビジョンのひとつである「働きがいのある会社」の実現に向けて、性別や年齢、考え方、病気や障害の有無など様々な違いを受け入れ、多様な視点を活かしていくダイバーシティ&インクルージョン(D&I)に積極的に取り組んでいます。ヘルプマークの啓発活動のきっかけは、難病や障害をもち通勤時などに周囲の援助を必要とする社員の「ヘルプマークを多くの人に知ってほしい」という想いからでした。

具体的な施策として、2016年5月には社内報にヘルプマークをもつ社員の声とともにヘルプマークの説明を掲載し、8月のオープンオフィスデーにおいて、社員や社員の家族に向けてヘルプマークの紹介セッションを実施しました。2018年5月より、本社や篠山工場、全国の12カ所の事業所などに啓発ポスターの掲示やD&Iニュースレターの配信、社員向けSNSへの投稿を通じ、社内にひろく認知を促しました。社員同士でヘルプマークについてディスカッションする機会が生まれるなど、意識向上につながっています。

今後も援助や配慮を必要とする方のたち行動ができる風土を大事にし、ヘルプマークの啓発に貢献していきます。

そうごう薬局 薬局内でヘルプマークの活用

そうごう薬局は「みんなの健康ステーション」として、地域に密着した「かかりつけ薬局」を目指しています。医薬品情報の提供をはじめ、OTC(※)やサプリメント、介護用品などの販売にいたるまで、患者さんのニーズにきめ細かく対応できる薬局づくりを推進しています。身近な医療人として「頼られる専門性」「選ばれる正確性」「愛される人間性」を大切にしています。

薬局には体調の悪い方や怪我をされた方、お年寄りや妊婦の方など様々な方が訪れます。そこで、埼玉県内にある柳崎店・針ヶ谷店・小手指店において、ヘルプマークを待合室の席に掲示し優先席とする取り組みや、ポスターの掲示により普及・啓発活動を行っております。

※OTC・・・OTC医薬品(一般用医薬品)。薬局・ドラッグストアなどで販売されている医薬品。

小田急電鉄株式会社 ヘルプマークの普及に向けた活動に協力

小田急電鉄では、ヘルプマークがJIS規格に追加されたことで訪日外国人旅行者も含め、全てのお客さまに訴求効果が期待されることや、お客さまの関心も高まっていることから2018年2月から全駅にヘルプマークポスターを掲出しています。また、2018年6月からは全車両の優先席にヘルプマークステッカーを表示しました。

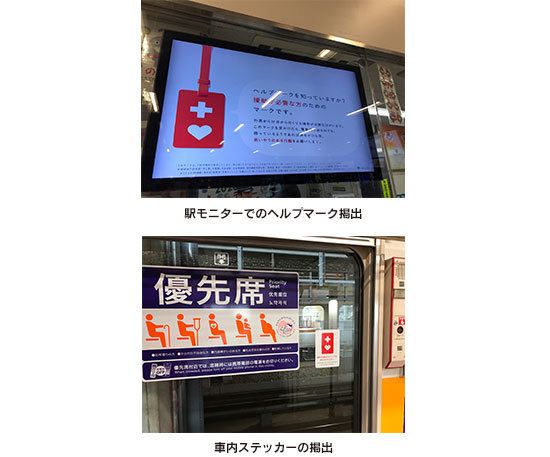

東京急行電鉄(株) 駅のモニターによるPRや優先席付近へのステッカー掲出を開始

東急電鉄では、2018年3月から駅のモニターにてヘルプマークについての案内を掲出しています。また2018年6月からは、車両の優先席付近にヘルプマークのステッカーの掲出を開始しました。

首都圏新都市鉄道(株)(つくばエクスプレス) ヘルプマーク普及啓発の取組について

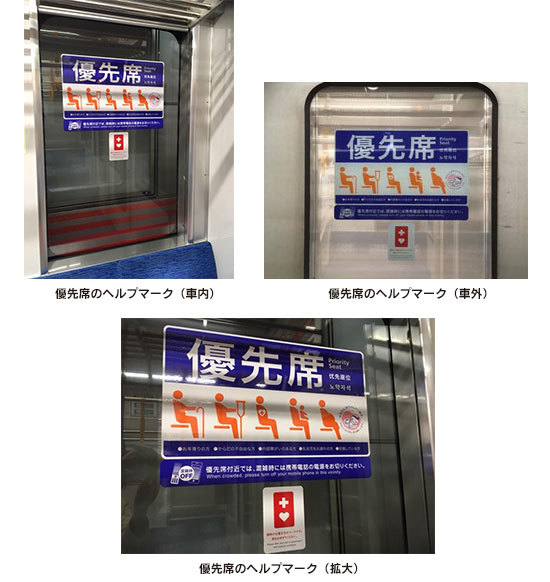

つくばエクスプレス(運行:首都圏新都市鉄道(株))では、2018年4月より、各車両の車端部(1・6号車の運転台側を除く)に設けている優先席付近に、ヘルプマークのステッカーの掲示を開始しました。車両内側だけでなく、ホームにいらっしゃるお客様側からも見えるよう両面掲示として、より多くの皆様へご覧頂くよう工夫しています。

同時に、各駅で配布している広報誌、毎年発行する「安全報告書」での紹介を通じたPRや、駅構内でのPRポスターの掲示など、日々、普及啓発に努めています。

ヘルプマークがJIS企画に認定され、お客様の関心も高まる中、配慮や支援を必要としていると外見からは分かりにくい方は勿論、弊社を利用されるお客様皆様の、より快適かつ安心なご利用のために、引続き努力して参ります。

広報誌「TXかわら版 Vol.43夏」: https://www.mir.co.jp/feature/kawara/pdf/tx43al.pdf

「2018安全報告書」P21: https://www.mir.co.jp/company/pdf/env_report2018.pdf

株式会社JALサンライト ヘルプカードの作成と導入

JALサンライトは、"障がいがあることを仕事の障害としない環境"という理念を掲げ、障がいのある方々の社会参加をお手伝いすることを目指し設立した日本航空の特例子会社です。

JALサンライトでは東日本大震災時に、多くの帰宅難民が発生したことを教訓にし、緊急時・災害時に周囲の方々へお力添えをいただくことで、社員の安全を確保するために障がい特性や配慮事項、緊急連絡先などの情報を記載した『緊急連絡カード』を作成し、配布しておりました。

このたび『緊急連絡カード』を改定する運びとなり、東京都の標準様式を使用したヘルプカードを作成し希望する社員に配布しました。緊急時に安全を確保してもらうために活用してもらいたいと思っています。

私たちJALサンライトは、お互いに尊重し助け合える社会をつくる、ヘルプマーク及びヘルプカードの取り組みに賛同します。社内に啓発ポスターを掲示し、共に働く社員がヘルプカードを所持利用することで、より行き届いたサポートと相互理解の実現を目指します。いずれは社内だけでなく、JALグループ全体、日本全土にヘルプマークの支え合いの輪を広げられることを願って、我が社では今後もヘルプマークの周知・啓発活動に取り組んでいく所存です。